Por Clécio Azevedo da Silva |

CRÍTICA URBANA N.26 |

A expressão “regime alimentar” provém da ideia de regramento ou disciplina dos hábitos, tendo raízes no latim diaeta (dieta) e no grego díaita (gênero de vida). O regime alimentar é territorializado na medida que supõe a existência de um padrão na comensalidade baseado na privação de certos alimentos ou grupo de alimentos e na ingestão regular de outros.

Dada a condição biológica de onívoro, o comensal humano tem na natureza um cardápio aberto com praticamente infinitas possibilidades de combinação, as quais servem como fundamento de uma grande variedade de regimes alimentares ao redor do planeta.

As escolhas dos comensais, as maneiras de cozinhar, de comer, os gostos etc. são amplamente definidos por fatores sociais. Estas escolhas, socialmente compartilhadas, definem umas práticas culinárias e uma comensalidade que, assumidas por uma determinada população, irão demarcar uma identidade gastronômica (e seu sistema de representações sociais). Podemos afirmar que, em qualquer tempo e realidade geográfica, a gastronomia é, portanto, a base formadora do regime alimentar.

Comida de rua no Rio de Janeiro: Nega Teresa no seu Tabuleiro. Rio de Janeiro, 2010. Foto: Marcos Pinto. Fonte: https://gastronomiaderua.com/oprojeto/

O início de tudo

De forma geral, a modernização dos regimes alimentares pode ser entendida como o resultado de mudanças no consumo regular de alimentos introduzidas a partir da constituição da sociedade urbano-industrial. Mudanças que se fizeram através da gastronomia, como campo dos hábitos e preferências fixados ao longo do tempo e que se autorizam enquanto práticas culinárias e de comensalidade ‘identitárias” (isto é, reconhecidas pelo indivíduo e seu grupo social como atributos de sua própria identidade); mas que também que se estabeleceram através da dietética, como a manifestação de um sistema de normas formais e informais que instruem a dieta dos comensais (incluindo prescrições, aconselhamentos e proibições). Ambas – gastronomia e dietética – são construções temporais e multifatoriais, associadas às condições da política, da economia, da cultura e da ciência.

A origem desta modernização está vinculada ao contexto de grandes transformações sociais e econômicas ocorridas durante o século XIX. A original compilação de Engels[1], talvez tenha sido a primeira descrição consistente das condições de vida da classe trabalhadora induzidas pela revolução industrial, onde também destaca aspectos do seu regime alimentar.

Entre as últimas décadas do século XIX e a primeira guerra mundial, as grandes indústrias e corporações que emergiram no setor alimentar provocaram uma liberação progressiva dos regimes alimentares da dependência da natureza, graças à substituição da fazenda pela fábrica. Em seu estudo sobre as transformações na alimentação norteamericana, Levenstein[2] avalia que a gastronomia tradicional, de bases rurais e herdeira da ocupação colonial inglesa e francesa, praticamente desapareceu naquele contexto.

O desenvolvimento da indústria de carnes através das técnicas de refrigeração e enlatamento transformou os EUA, já no início do século XX, na “república da carne vermelha” (J.Specht). Com a ciência da nutrição ainda em fase inicial, à retaguarda dos novos conhecimentos produzidos no campo da microbiologia e da saúde humana, os horizontes abertos pela indústria alimentar receberam objeções políticas, ideológicas e também religiosas, gerando movimentos contrários à modernização. Estes movimentos constituíram as primeiras tentativas de reformas, justificadas com argumentos pseudo-científicos, como a dieta Graham, que pregava uma vida de frugalidade e abstinência sexual, ou arraigando-se a uma utopia de retorno à alimentação natural, como o pregado pelo Dr. Kellog, em defesa da prática de uma vida saudável. Podemos acrescentar a esta lista de reformas a “hooverização”[3] da dieta, que ajudou a construir o ambiente de moralidade que vigorou até o período da lei seca nos EUA[4].

As contrarreformas, no entanto, não resistiram ao rápido desenvolvimento da ciência da nutrição no século XX, baseado na promoção da ingestão regular e equilibrada de alimentos variados para atender às demandas do corpo. Ao posicionar-se na articulação entre o fisiológico e o social, esta área da ciência passou a dominar os debates sobre as reformas alimentares, colocando a norma dietética no lugar central das regras do jogo na modernização e reforma dos regimes alimentares.

A evolução do nutricionismo[5] permitiu vincular as prescrições sobra uma boa dieta a uma lista crescente de produtos e processos industriais específicos, dotando-lhes de uma nova “identidade” (ou seja, com autoria científica, propriedade intelectual e marca comercial). O espetacular desenvolvimento dos setores químico e farmacêutico motivaram as reformas ao mesmo tempo em que se criavam novos produtos, novas cozinhas e um estilo “moderno” ou “urbano” de alimentar-se, sem reconhecerem limites a priori na tradição e na cultura.

Territórios da gastronomia e da dietética

Na segunda metade do século XX, a estruturação de cadeias agroindustriais e redes de abastecimento de grande complexidade técnica e logística introduziram mudanças nos regimes alimentares contemporâneos, trazendo novas questões como, por exemplo, a segurança e qualidade dos alimentos industrializados, a difusão dos fast-foods e a mundialização da comida.

As inovações nos setores de produção e distribuição dos alimentos levaram à diminuição do tempo de uso das cozinhas domésticas, à penetração dos pratos pré-prontos ou ultracongelados, à ampliação do tempo de conservação dos alimentos, entre outros efeitos. Tal contexto induziu à transformação radical dos regimes alimentares urbanos, tratada por autores como Fishler[6] e Poulain[7] como a “McDonaldização” dos costumes.

Longe de servir à formação da identidade através da comida, a substituição incessante de produtos confere à indústria a capacidade de reprogramar os regimes alimentares de acordo com experiências de tentativa e erro que incluem a evolução dos conhecimentos técnico-científicos e do marketing na concorrência entre as empresas. Como alertou Poulain[8], mostra-se ingênua a premissa liberal de que as escolhas dos comensais são atos soberanos e totalmente conscientes dos indivíduos, como se estivessem livres da manipulação do gosto pela indústria agroalimentar e de seu braço armado que é a publicidade, tornando os hábitos alimentares cada vez mais baseados nas estratégias de venda das corporações e menos nas práticas alimentares tradicionais.

Impactada por essas mudanças, a modernização deixou a gastronomia mais permeável à desnaturalização das cozinhas com conteúdo regional “espontâneo” e vem promovendo sua substituição por elaborações sofisticadas e conectadas a movimentos internacionais e suas tendências. Num primeiro momento da MacDonaldização, a crescente inadequação das demoradas refeições ao acelerado ritmo da vida urbana foi percebida pelas redes de fast-food e de franchising como uma oportunidade de inserção de novos produtos; porém, logo foram notadas as vantagens trazidas pelos cardápios flexíveis, melhorando a empatia e a comunicação com as características nacionais ou mesmo regionais.

Ainda que os cardápios possam ser caracterizados pelas peculiaridades da história regional ou do patrimônio natural (peculiaridades, essas, muitas vezes exageradas pelo marketing do território), não é difícil encontrar pratos típicos que se sofisticam com a experimentação, muitas vezes silenciosa, de releituras alheias à sua tradição. Por isso, não podemos afirmar, categoricamente, que há “regimes alimentares regionais”, mas regionalizados e abertos à atualização constante.

Em outro lugar estratégico para se entender as mudanças no regime alimentar, a indústria fez da dietética – onde estão em jogo as normas e aconselhamentos nutricionais adotados pelos comensais – um objeto de disputa sobre as escolhas dos comensais, tal como ocorreu em relação à gastronomia. Desde o final do século XX, quando as prescrições nutricionais se tornaram um dos principais focos no âmbito da saúde pública, com vistas a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, diabetes etc., as estratégias da indústria e das redes de fast-food evoluíram para a inclusão de parâmetros dietéticos funcionais ou específicos, com o objetivo de atenderem um público mais amplo e bem informado de consumidores. Seria o caso da introdução de sucos naturais (ou “detox”), hambúrgueres veganos e pizzas para celíacos, por exemplo.

Tal orientação foi resinificando um número crescente de alimentos como medicamentos alternativos para enfrentar ou prevenir doenças crônicas. Contreras destaca[9] que tais alimentos foram reconhecidos como “funcionais” em 1999, por um grupo de cientistas europeus coordenados pelo Internacional Life Science Institute. Desde então, proliferaram estudos científicos sobre as propriedades benéficas dos alimentos – vitaminas ou outros componentes.

Esse movimento no campo da dietética caracterizou a passagem para a atual dominância do nutricionismo funcional, na qual o foco não é mais simplesmente retirar os “maus” nutrientes da dieta, mas explorar ao máximo os (supostos) efeitos positivos dos “bons” nutrientes. Scrinis[10] chegou a citar a criação de um “fetichismo” sobre o ômega 3, endossado por especialistas em nutrição que afirmam que as dietas ocidentais são carentes desse nutriente em razão dos métodos de produção de alimentos e padrões de consumo. O enriquecimento de alimentos processados com o ômega 3 e também com outros nutrientes – como a vitamina D – permitiu à indústria apresentar muitos dos seus produtos “superiores” aos similares artesanais ou obtidos diretamente da natureza. Além disso, permitiu nublar a avaliação negativa sobre seus benefícios à saúde ou, pelo menos, minimizou a suspeição em relação à presença de elementos indesejáveis na sua composição.

Novos olhares

Evidentemente, as abordagens dietéticas críticas ao modelo industrial mantém a tensão sobre a perspectiva do nutricionismo funcional. Podemos incluir neste grupo a alimentação natural, macrobiótica, vegana e, de certo modo, a vegetariana, constituindo uma espécie de “frente de contrarreforma alimentar”, onde vigoram, lado a lado, argumentos científicos, pseudo-científicos, ideológicos e morais. Suas diretrizes restritivas as levam, quase sempre, a vincular-se a sistemas alimentares localizados ou com critérios muito específicos na forma de uso da natureza; às vezes, revestem-se de um viés de “orientalismo” ou reclamam o retorno a uma vida rural idílica.

Scrinis[11] avalia que algumas críticas ao nutricionismo estão ”jogando fora o bebê junto com a água do banho” por desconsiderarem os avanços nos conhecimentos científicos sobre a relação entre nutrientes e saúde. Defende o autor uma reforma que retire o foco no nutricionismo, ao tempo em que afirma ser necessário melhorar a qualidade das informações e o conteúdo dos aconselhamentos científicos. Entre as ações concretas, o autor propõe a rotulagem por categorias de processamento e a identificação de práticas de produção e consumo e suas consequências.

No Brasil, a elaboração do “Guia Alimentar para a População Brasileira”[12] tornou-se uma importante referência para a classificação dos alimentos segundo o grau de processamento[13] (Quadro 1).

Quadro 1. Grupos de alimentos, segundo a classificação NOVA. Fonte: RIBEIRO JÚNIOR, J. R. S. et al. Atlas das situações alimentares no Brasil: a disponibilidade domiciliar de alimentos e a fome no Brasil contemporâneo. Bragança Paulista (São Paulo), Universidade São Francisco, 2021.

O Guia Alimentar advoga que a alimentação saudável deriva de um sistema alimentar socialmente saudável e ambientalmente sustentável, associando a boa alimentação ao modo de vida, sem descartar a contribuição para tanto das práticas culinárias e de comensalidade das populações locais.

No caso das grandes cidades e das metrópoles, os desafios para a adoção de uma alimentação saudável são gigantescos. O funcionamento e a sustentação física e demográfica de seu território, pelo menos no contexto atual, ainda não são capazes de guiar-se por nenhuma orientação específica acerca da dieta, já que as corporações mundializadas e as redes extensas de distribuição ali situadas operam tendências gastronômicas e dietéticas hegemônicas.

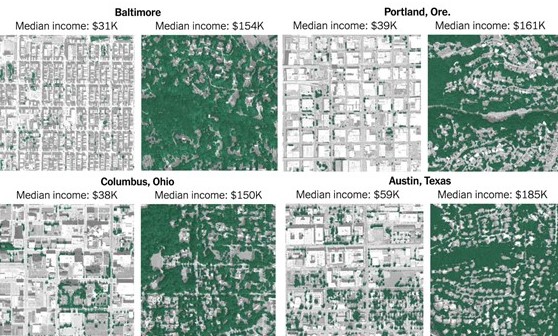

Dessa forma, as dificuldades de acesso a uma alimentação saudável variam no interior das cidades e são proporcionais às condições de renda e bem-estar de sua população. Steel[14], por exemplo, avalia como a comida modela a vida de Londres – alimentada com 30 milhões de refeições diárias –e exerce grande influência sobre a geografia urbana e sobre o urbanismo a médio prazo.

Porém, há que se acrescentar que a modernização dos regimes alimentares não se manifesta unicamente na distinção entre a comida “do rico” e “do pobre” e na segregação socioespacial que lhe é devida. A complexidade do abastecimento alimentar e as demandas dos variados grupos de comensais que contêm não descarta a formação de regimes alternativos, como aqueles influenciados pela produção artesanal (não industrial) e por redes de vínculos solidários (comércio justo e de comida étnica, etc.). A tese de Brightwell[15], por exemplo, apresenta a penetração da comida brasileira em Londres não como uma estratégia das corporações alimentares, mas como salvaguarda da identidade dos imigrantes brasileiros, conectando-os ao conjunto da vida urbana.

Além disso, devemos considerar a existência de horizontalidades, como aquelas proporcionadas pela gastronomia de rua, acessível à maioria da população e que se mantém presente nas mais diversas realidades urbanas ao redor do mundo, sendo, inclusive, explorada no marketing de cidades globais. Aleixo[16], ao estudar o caso do Rio de Janeiro, avalia que a gastronomia de rua é o espaço de liberdade onde se expandem os debates e as atividades do cotidiano, conferindo a esta cidade uma personalidade própria e compartilhada entre todas as classes sociais, mesmo diante de sua notória desigualdade[17].

Assim, mais importante que a própria comida seria o ato de compartilhar a cidade, o que faz da gastronomia de rua a alegoria mais próxima do que seria o “espaço banal” em oposição às redes, que “constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns”[18]. O espaço banal seria, o lugar, na cidade, da gastronomia de rua e seu potencial de gerar movimentos de atualização dos regimes alimentares, propondo inclusões e exclusões mais além do espaço organizado por filiais, franquias e marcas. Algo semelhante podemos, talvez, pensar em relação aos restaurantes, bares e lanchonetes populares ou “situados”, isto é, definidos por suas funções horizontais na cidade e isentos das formas e normas hierárquicas das redes.

Concluindo

Entendemos que a modernização e reforma dos regimes alimentares constituem um processo inexorável e de alcance planetário. Ao reconhecermos este fato, faz-se necessário produzir reflexões sobre como situar os regimes alimentares diante de suas atualizações progressivas. A gastronomia vem sendo elaborada e re-elaborada pari passu com a evolução da dietética, resultando em novos cardápios e novos regimes alimentares. Mas que possibilidades resistem, se degradam ou emergem? Se o mundo se conserva diverso e desigual no capitalismo contemporâneo, descartamos a explicação que trata a globalização como fábula de uma homogeneização utópica e mecanicista.

Finalmente, é preciso considerar que a modernização dos regimes alimentares suscita muitas interrogações, mais além do debate sobre o que comemos e o que deixamos de comer. Da mesma forma que a alimentação expõe conteúdos característicos de cada território, também é reescrita, simultaneamente, em várias escalas, num movimento infinito. Portanto, não há como entender sua dinâmica evolutiva sem pensá-la no contexto das mudanças técnicas e organizacionais próprias do seu tempo.

Em estimulante artigo, Wilkinson alerta que “os fundos e startups agritech, combinados com estratégias de inovação estilo crowdsourcing por parte de empresas líderes, estão mudando a dinâmica de inovação na agricultura e no sistema agroalimentar”[19]. Observa o autor que os sistemas produtivos baseados na monocultura serão sendo progressivamente questionados à medida em que os conceitos de sustentabilidade na agricultura apontam para a necessidade de adotar formas que misturem lavoura, pecuária e floresta. O artigo ainda destaca que todas as empresas líderes do setor de agroquímicos estão aprofundando suas pesquisas no campo da biologia sintética, o que ensaia, por exemplo, a substituição de proteínas derivadas da carne por outras sintetizadas em laboratório. Sinais de grandes mudanças que estão por vir.

________

Notas

[1] . ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Trad. de tradução B. A. Schumann. São Paulo: Boitempo , 2010.

[2] LEVENSTEIN, H. A. Dietética contra gastronomia: tradições culinárias, santidade e saúde nos mo-delos de vida americanos. FLANDRINI, J.-L; MONTANARI, M. História da alimentação. Trad. de Luciano Vieira Machado e Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo, Ed. Estação Liberdade, 1998, p. 825-840.

[3] A “hooverização” constituiu-se num esforço de propaganda do governo dos EUA para reduzir o desperdício e o consumo das famílias, sobretudo de pão e proteínas animais, para sustentar o provimento das tropas na primeira guerra mundial. Herbert Hoover era, então, o diretor do De-partamento de Alimentação que, posteriormente, tornou-se presidente dos EUA (LEVENSTEIN, 1998).

[4] LEVENSTEIN, H. A, op. cit.

[5] SCRINIS, G. Nutricionismo. A ciência e a político do aconselhamento nutricional. Trad. de Juliana Leite Arantes. São Paulo, Elefante ed., 2021.

[6] Op. cit. en nota 2.

[7] POLAIN, J. P. Sociologias da alimentação. Os comedores e o espaço social alimentar. Trad. De Rossana Pacheco, Carmen Rial e Jaimir Conte. Florianópolis: EDUFSC, 2004.

[8] Op. cit., p. 42.

[9] CONTRERAS, J. Os paradoxos da modernidade alimentar. COLLAÇO, J.; MONTEBELLO, N. Gastro-nomia: Cortes e Recortes. Brasília: SENAC, v. 2, 2007, p. 31-50.

[10] Op. cit., p. 293.

[11] Op. cit., p. 404.

[12] BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2a ed., Brasília: Secreta-ria de atenção à saúde, 1, 2014.

[13] O Guia Alimentar adotou o sistema de classificação Nova, que agrupa os alimentos segundo o grau de processamento. No grupo 1, estariam os in natura e os minimamente processados; no grupo 2, os ingredientes culinários processados; no grupo 3, os alimentos processados; finalmen-te, no grupo 4, estariam os alimentos ultraprocessados.

[14] STEEL C. Hungry City. Hom food shape our lifes. Londres: Random House, 2013.

[15] BRIGHTWELL, M. G. A Taste of Home? Food, Identity and Belonging among Brazilians in London. Tese apresentada ao Department of Geography, Royal Holloway, University of London, 2013.

[16] ALEIXO, M. Gastronomia situada e a comida de rua na cidade do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado apresentada à COPPE/UFRJ para a obtenção do grau de Mestre em Ciências. Rio de Janeiro, 2013.

[17] Os pratos característicos da culinária do Rio de Janeiro se estabeleceram inicialmente na rua, on-de se dá o encontro de todas as camadas sociais. Por isso, não temos um prato que caracterize a comida carioca. (ALEIXO, 2013, p. 88).

[18] SANTOS, M. O papel ativo da Geografia. Um manifesto. Revista Território. Rio de Janeiro: ano V, n. 9, 2002. p. 103-109.

[19] WILKINSON, J. O setor privado lidera inovação radical no sistema agroalimentar desde a produ-ção até o consumo. Goulet et ali. Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en América Latina. Rio de Janeiro, E-papers, 2019, p. 385-412, p. 388.

Nota sobre o autor

Clécio Azevedo da Silva é Professor Titular do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil. Membro da equipe de assessoria de Crítica Urbana.

Para citar este artículo:

Clécio Azevedo da Silva. A modernização dos regimes alimentares.. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 26 Hábitat y salud. A Coruña: Crítica Urbana, diciembre 2022.