Por Manuel Delgado |

CRÍTICA URBANA N.13![]()

|

“Cabe preguntarse si la acción de la sociedad sobre el espacio urbano conforma un territorio codificado o si es más bien lo producido un embrollo, una hibridación generalizada y una incongruencia crónica. Si el modelo de la ciudad politizada -la polis- es el de una ciudad prístina y esplendorosa, comprensible, tranquila, lisa, ordenada, el de la ciudad plenamente urbanizada, lo urbano –la urbs– se parecería más bien a una ciudad caótica, pero autoorganizada.”

Esa sería al menos la convicción a la que podría llegarse observando sencillamente la actividad cotidiana de cualquier calle, de cualquier ciudad, a cualquier hora, en la que se constataría que el espacio urbano (espacio de las intermediaciones, de las casualidades, de los tránsitos, en el doble sentido de los trances y las transferencias) es el espacio de la fragilidad de las experiencias, de los malentendidos, de las indiferencias, de los secretos y las confidencias, de los dobles lenguajes…

La calle y los demás espacios urbanos del tránsito son escenarios de esa disponibilidad total, abierta al “ver venir”, en la que un número infinito de potencialidades se despliega alrededor de ese mismo transeúnte que las genera, de tal manera que en cualquier momento pueden hacer erupción, en forma de pequeños o grandes estremecimientos, espasmos, turbulencias, incidentes o accidentes en los que se expresa lo aleatorio de un ámbito abierto, predispuesto para lo que sea, incluyendo los prodigios y los desastres.

Porque, ¿y si toda antropología urbana no pudiera ser otra cosa que una variante de la teoría de las catástrofes, en tanto que sus objetos siempre fueran seísmos, hundimientos, incendios, estallidos volcánicos…, cataclismos tan pequeños a veces que apenas un sólo corazón llega a percibirlos, porque es sólo él quien los sufre?

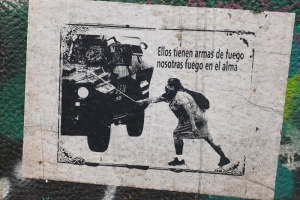

Ilustración: Lucía Escrigas

La ciudad, dicen, es un texto que puede ser leído. En efecto, se ha intentado contemplar el paisaje urbano como un todo coherente, portador de un discurso. En cambio, la calle es también un texto, pero un texto ilegible, sin significado, sin sentido, que no dice nada, puesto que la suma de todas las voces produce un murmullo, un rumor, a veces un clamor, que es un sonido ininteligible, que no puede ser traducido puesto que no es propiamente un orden de palabras, sino un ruido sin codificar, parecido a un zumbido o, si se quiere, a un grito inhumano, algo así como un alarido. La ciudad se puede interpretar, lo urbano no.

En el espacio urbano –en el sentido que Lefebvre proponía no de espacio en o de la ciudad, sino de espacio de lo urbano– no hay asimilación, ni integración, ni paz, a no ser acuerdos provisionales entre seres y grupos con identidades o/e intereses antagónicos. La calle es –repitámoslo– el espacio de la alteridad generalizada. Todas las comunidades y todos los individuos han de renunciar, en un momento u otro, a sus enclaves, a sus guetos, a sus guaridas, a sus trincheras, y salir a campo abierto, quedar a la intemperie, en ese territorio desterritorializado, que no está ni estructurado ni desestructurado, sino estructurándose. Necesidad de negociar sin palabras, sin miradas, de repartirse o pugnar por un espacio que lo es de la comunicación y de la absoluta visibilidad, así como, por esa causa, de y para el conflicto.

Es por ello que la calle encarna, hace realidad, a pesar de todas las vigilancias y represiones que la atenazan, la ilusión que el comunismo libertario diseñara para toda la sociedad: la sociedad espontánea, reducida a un haz de pautas integradoras mínimas, autoadministrada, distribuyendo automáticamente sus elementos moleculares…, la autoorganización de la que hablan los teóricos de los sistemas complejos y del caos. No es casual que fuera un estudioso del espacio, Eliseo Réclus, quien definiera el anarquismo “como la más alta expresión del orden”. El espacio urbano pasa entonces a ser, en efecto, contemplado como el de la proliferación y el entrecruzamiento de relatos, y de relatos que, por lo demás, no pueden ser más que fragmentos de relatos, relatos permanentemente interrumpidos y retomados en otro sitio por otros interlocutores. Ámbito de los pasajes, de los tránsitos, justamente por lo cual reconoce como su máximo valor el de la accesibilidad.

Al espacio urbano se le puede aplicar casi todo lo que Deleuze y Guattari describen en relación con el cuerpo sin órganos en Mil mesetas (Pre-Textos). Nunca sabemos del todo qué es en sí lo que sucede en todo momento en la calle, pero de ella podemos decir, como del cuerpo sin órganos, que de pronto cada uno de nosotros puede descubrirse allí, “arrastrándose como un gusano, tanteado como un ciego o corriendo como un loco”. Viajero y nómada, el afuera urbano es el espacio en el que velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos, buscamos, entramos e inmediatamente volvemos a perder nuestro sitio, conocemos nuestras dichas más inauditas y nuestras más fabulosas caídas, penetramos y somos penetrados, amamos…

Los “técnicos” de la ciudad –urbanistas, arquitectos, diseñadores– quisiesen que la ciudad fuera apoteosis de lo orgánico, de lo significativo, de lo sedimentado, lo coagulado, lo cristalizado, lo estratificado, lo subjetivado… Por eso piensan la ciudad en términos de plan, de plano, de proyecto. En cambio, lo urbano es por definición lo inorgánico, lo no significativo, lo desarticulado, lo desorganizado…, un cuerpo “sólo huesos, sólo piel”, una entidad que sólo sabe y conoce de las intensidades que la agitan, que la atraviesan en todas direcciones.

¿Qué es la calle, en tanto que dominio sin dominadores o cuyo control absoluto los dominadores saben imposible? Espacio todo él hecho de fluidos, ondas, migraciones, vibraciones, gradientes, umbrales, conexiones, correspondencias, distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones… No hay límites del espacio urbano, puesto que, como el cuerpo sin órganos, la calle siempre es un límite. Deleuze y Guattari dicen, subrayándolo: “El cuerpo es el cuerpo. Está solo. Y no tiene necesidad de órganos. El cuerpo nunca es un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo”. A ello cabe añadir, parafraseándolo: «La urbs es la urbs. Está sola. Y no tiene necesidad de polis. La urbs nunca es una polis. La polis es la enemiga de la urbs».

La calle, como el cuerpo sin órganos, es un mecanismo agenciador que se alimenta de todo sin desechar nada: cosas, fragmentos de vida, miradas, accidentes, sorpresas, naufragios, deseos, complicidades, peligros, niños, huellas, risas, pájaros, ratas… De ahí la naturaleza colectiva de lo que ocurre en la calle, ámbito en el que es imposible estar de verdad solo. En efecto, la apropiación del espacio urbano, es en todo momento coral, incluso cuando se antoja vacío, puesto que está repleto de ausencias.

Henri Lefebvre lo definía bien en el último párrafo de La producción del espacio (Capitán Swing): “Una orientación. Nada más y nada menos. Lo que se nombra: un sentido. A saber: un órgano que percibe, una dirección que se concibe, un movimiento que abre su camino hacia el horizonte. Nada que se parezca a un sistema”. Todo lo orgánico, toda formación tiene siempre presente, en estado de latencia, predispuesto a proliferar en cualquier momento, un cuerpo sin órganos. La calle, y su desorden autoorganizado, sus turbulencias, sus inestabilidades constitucionales, también están en condiciones de escapar de la vigilancia constante a la que se le somete, para invadirlo todo, para hacerse con el conjunto del cuerpo social del que es quintaesencia y convertirlo en lo que es o tiende a ser en realidad: una musculatura, un amasijo de lucha y pasión.

|

Nota sobre el autor

Manuel Delgado. Catedrático de antropología social en la Universitat de Barcelona. Sobre temáticas urbanas ha publicado Ciudad líquida, ciudad interrumpida (1999), El animal público (Premio Anagrama de Ensayo, 1999), Disoluciones urbanas (2002), La ciudad mentirosa (2009), El espacio público como ideología (2011) y Ciudadanismo (2016).

| Para citar este artículo: Manuel Delgado. Lo urbano como texto ilegible y cuerpo sin órganos. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 13 Derecho a la ciudad. A Coruña: Crítica Urbana, julio 2020. |