Por Sergi Yanes Torrado y Saida Palou Rubio|

CRÍTICA URBANA N.10

|

Desde inicios del siglo XX, pero sobre todo a partir de su segunda mitad, la Costa Brava -tramo litoral entre los municipios catalanes de Blanes y Portbou- ha sido un popular punto de encuentro para numerosos visitantes. Gracias a un laborioso proceso de producción de dispositivos dispuestos para el turismo (alojamientos, sistemas de transporte, infraestructuras de ocio, canales de propaganda…), la Costa Brava se ha erigido como uno de los destinos turísticos más importantes del Mediterráneo y uno de los más longevos de la industria del sol y playa en Europa.

Motivados por su gran protagonismo en la arena del turismo contemporáneo, consideramos justificado promover un encuentro que pudiera nombrar y analizar parte de sus realidades territoriales, urbanas, patrimoniales y sociales.

El diseño de la propuesta planteó desde el inicio convocar a una serie de figuras vinculadas de un modo u otro a la Costa Brava con el fin de discutir sobre sus diferentes esferas constitutivas, siempre sobre el eje común de la espacialidad. Para ello, se sugirió tomar como referencia de partida el marco interpretativo del filósofo y geógrafo marxista Henri Lefebvre. El título original de la jornada, de hecho, llegó a ser “Lefebvre en la Costa Brava”. Con el propósito de trascender las habituales concepciones estáticas del lugar y agrietar así su domesticación, se desplegó un programa eminentemente crítico con su objeto. El reto intelectual y político estuvo siempre dirigido a abrir el mapa de significados y ampliar los horizontes analíticos sobre las múltiples dimensiones y facetas de la Costa Brava. Los temas aparecieron automáticamente sin esfuerzo ninguno: derecho a la ciudad, producción social del espacio, lugares de consumo y consumo de lugares, tecnocracia y apropiación capitalista, utopías concretas y reactivas, género y dominación, neocolonialismo, espacios funcionales, alienación, vida cotidiana, sensualidad… Esta nube de temas ayudó a dar con un programa que tuvo como telón de fondo la voluntad transdisciplinar del autor francés.

Ponencia de Mary Nash. Foto: Sergio Yanes

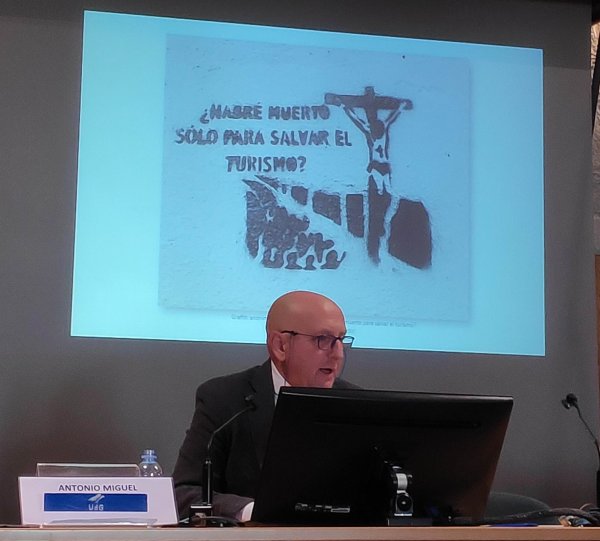

El coloquio “Turismo, territorio y vida cotidiana”, organizado por el Institut Català d’Antropologia y la Facultat de Turisme de la UdG, se llevó a cabo el 8 de noviembre en la Sala de Graus de la misma facultad. Tras la bienvenida institucional a cargo de Joaquim Majó, decano de la Facultad, y de Lluís Prats, director de INSETUR, la jornada arrancó con una ponencia a cargo de Antonio Miguel Nogués Pedregal, antropólogo y profesor en la Universitat Miguel Hernández de Elche. Bajo el título de “Ni mito ni prosopopeya: el turismo como contexto”, Nogués presentó su tesis del turismo como un contexto que enmarca prácticas y narrativas y que, a su vez, es reproducido por esas mismas prácticas y narrativas. Su aproximación teórica a “eso que llamamos turismo”, tomó distancia respecto a los alegatos desarrollistas iniciados en los setenta (que tan duramente criticaron autores como Francisco Jurdao, Antonio Mandly o Mario Gaviria, principal difusor de Henri Lefebvre en la península) como de los que lo conciben como un ente ajeno que actúa de manera autónoma.

Seguidamente, la historiadora y catedrática emérita de la Universitat de Barcelona, Mary Nash, presentó “Turismo, género y neocolonialismo: la Sueca, don Juan y la erosión de los arquetipos de género del franquismo”, un detallado análisis de cómo el turismo de masas, en tanto que campo de representaciones, contribuyó a desmantelar el orden cultural y de género del franquismo. La reproducción de relaciones neocoloniales de desigualdad en clave norte/sur europeo, no impidió la generación de prácticas contestatarias por parte de la población alterizada. Nash ilustró con multitud de imágenes y ejemplos, el arsenal de contranarrativas de género, colonialidad y clase que fueron desplegadas en el contexto turístico de la Costa Brava.

Antonio M. Nogués Pedregal. Foto: Sergio Yanes

Hecha la pausa, llegó el turno de la primera mesa de debate, formada por Jaume Llunell, (técnico de Medioambiente de la Diputació de Girona), Marta Ball·llosera (ambientóloga y activista en IAEDEN-Salvem l’Empordà y SOS Costa Brava) y Carolina Martí (profesora de Geografía de la UdG i directora del Institut de Medi Ambient) y moderada por Jaume Marin (UdG). Llunell expuso los detalles de la reciente candidatura de la Costa Brava como Reserva de la Biosfera. Hizo especial mención a la gobernanza institucional, así como a sus principales potencialidades y limitaciones como catalizador de nuevas dinámicas de sostenibilidad territorial y ambiental. En segundo lugar, Ball·llosera repasó algunas de las victorias emblemáticas del movimiento ecologista ampurdanés y concluyó defendiendo la necesidad actual de trascender la lógica de la defensa para construir una acción política que exija cambios legales que blinden el territorio frente al interés urbanístico. A continuación, y siguiendo el camino abierto por Ball·llosera, Martí presentó con bastante detalle -a pesar del escaso tiempo disponible- algunos elementos guía para una gestión democrática del paisaje y del territorio de la Costa Brava. El debate posterior dio con uno de los conceptos más usuales (y también controvertidos, como lo mostraron las distintas aportaciones del público) en el campo del turismo: el de la sostenibilidad.

La segunda mesa estuvo formada por Banca Cros (técnica de la Agencia Catalana de Turismo), Adrià Pujol (antropólogo y escritor ampurdanés) y José Mansilla (profesor en Ostelea School of Tourism y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano) y estuvo moderada por Saida Palou (ICRPC, UdG). Cros inició el debate con un emotivo elogio a la memoria del turismo y defendiendo la necesidad de políticas que presten atención a su patrimonio inmaterial y material. Y es que, más allá de los estigmas que carga la Costa Brava como espacio de lo banal, para muchas generaciones fue también un lugar memorable, epicentro de una modernidad que rompía con la vida rutinaria de pueblos y ciudades cercanas. Acto seguido, Pujol retrató las relaciones contradictorias –“esquizofrénicas”- de los habitantes de la Costa Brava con la industria del turismo. Tirando de experiencias biográficas, mostró cómo crecer en la Costa Brava hace compatible boicotear la construcción de nuevos hoteles y llenarse los bolsillos haciendo la temporada en esos mismos hoteles. Pero lejos de calificarlo como mera hipocresía, Adrià Pujol lo situó como un reflejo de la extraña cotidianeidad existente en lugares donde el turismo lo abraza todo. Por último, el cierre de Mansilla trajo a la mesa el llamado “derecho a la ciudad”, una de las aportaciones más importantes de Lefebvre en el debate urbano. Tras introducir algunos de sus debates, concluyó afirmando que todo proyecto político que se erija como defensor del derecho a la ciudad, y, por lo tanto, de la revalorización de la vida cotidiana como sociabilidad urbana, debería apostar por el dominio del valor de uso sobre el valor de cambio.

Esta segunda mesa también generó algunas preguntas entre el público y alguna que otra contraposición de ideas entre los ponentes. En lo que la mayoría pareció converger, fue en la necesidad de entender la Costa Brava como un espacio altamente complejo y muchas veces contradictorio en sus procesos sociales. De ese modo, se asumió también que el turismo de hoy no puede ser sino un producto de cada particular contexto. Esta sencilla constatación obligó de nuevo a tomar en consideración la importancia de los acercamientos transdisciplinares en el estudio del turismo. Ese fue, de hecho, el objetivo del coloquio. Sin tiempo para más se dio por finalizada la sesión.

|

Nota sobre los autores

Sergi Yanes Torrado, de l’ Institut Català d’Antropologia i la Universitat Oberta de Catalunya

Saida Palou Rubio, de l’ Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de Girona.

| Para citar este artículo: Sergi Yanes Torrado y Saida Palou Rubio. Turismo, territorio y vida cotidiana. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm.10 Qué turismo. A Coruña: Crítica Urbana, Enero 2020. |