Por Jorge Romero |

CRÍTICA URBANA N. 37 |

Junio de 2025 será recordado por convertirse en el junio más cálido desde que hay registros en nuestro país, es decir desde el año 1961. La media del mes en todo el estado español ha sido de 26.3ºC. También se ha batido el récord de temperatura máxima con 46ºC en el mes de junio en El Granado, provincia de Huelva. No era lo normal hasta la fecha. Pero lo importante es que sabemos las causas de esta anomalía; otro tema distinto es que estemos actuando en consecuencia.

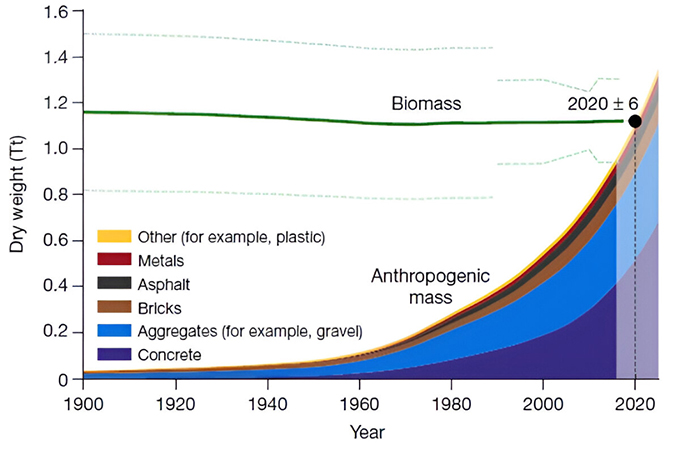

Si retrocedemos un poco más, el año 2020 también podría ser recordado como un año pandémico, pero normal dentro la vorágine del capitalismo fosilista[1]. Descubrimos que fue un punto de inflexión silencioso, donde la masa de la producción material de todas las actividades humanas, conocida como la masa antropogénica, superó a todo el peso de la biomasa viva de nuestro planeta Tierra: plantas, animales, hongos y bacterias[2].

La gran aceleración del Antropoceno

Estamos hablando de 1,1 Teratoneladas (un billón de toneladas). Son magnitudes que se escapan de la capacidad humana para comprender la gravedad de la cuestión y también podría ser considerada como una anomalía dentro del equilibrio ecológico de nuestro planeta (Fig.1).

Figura 1. Estimaciones de biomasa y masa antropogénica desde principios del siglo XX sobre una base de masa seca. Fuente: “Global human-made mass exceeds all living biomass”, Nature (588).

Dentro de la masa artificial creada por el ser humano, nos tenemos que referir indiscutiblemente al hormigón armado y a sus agregados, un elemento tecnológico fundamental en el desarrollo de nuestras ciudades e infraestructuras modernas a partir del siglo XX. Este crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades ha sido posible gracias a la abundancia y disponibilidad de energía barata hasta la fecha. Es decir, gracias a los combustibles fósiles.

Se estima que, en el año 2005, la producción de petróleo crudo tocó su máximo en unos 70 millones de barriles diarios[3]. Por lo tanto, la previsión es que la disponibilidad de estos combustibles fósiles baratos se irá reduciendo poco a poco, de forma casi imperceptible, pero que irá afectando a todas las actividades humanas como el transporte, la industria, la agricultura, o la construcción.

De la cuarta a la tercera piel

En este escenario de crisis energética, social y medioambiental las ciudades sufrirán más que nunca al ser grandes monstruos consumidoras de energía, recursos y materiales. Cabe destacar que, a principios del siglo XX, solo un 2% de la población mundial vivía en ciudades. Actualmente más de la mitad de la población vive en ciudades, pero se estima que para el año 2050 este porcentaje se podría situar en el 75%.

Las ciudades ocupan algo más del 3% de la superficie del planeta, y consumen en torno al 67% de la energía primaria mundial y provocan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero[4], como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y otros gases fluorados.

Estos gases desechos de las actividades humanas, son los responsables del cambio climático y en consecuencia de las anomalías en las temperaturas que se comentan al inicio de este texto y que directamente ponen en peligro la vida de los seres humanos.

Es común encontrarse con ciudades dormitorio o urbanizaciones que fueron pensadas en su mayoría para la propiedad privada y para el automóvil, en detrimento de los espacios públicos y de la vida en comunidad. En un más que probable escenario de colapso[5] el futuro de muchas ciudades puede seguir la estela actual de urbes como la norteamericana Detroit, icono de la industria automovilística, que ahora es una dura caricatura de lo que fue.

Carlos Taibo nos explica que no todas las ciudades responderán de la misma forma ante el escenario de un colapso. Sufrirán más aquellas, por ejemplo, que carezcan de superficies agrícolas en sus proximidades y tengan que transportar el agua desde lugares más o menos lejanos.

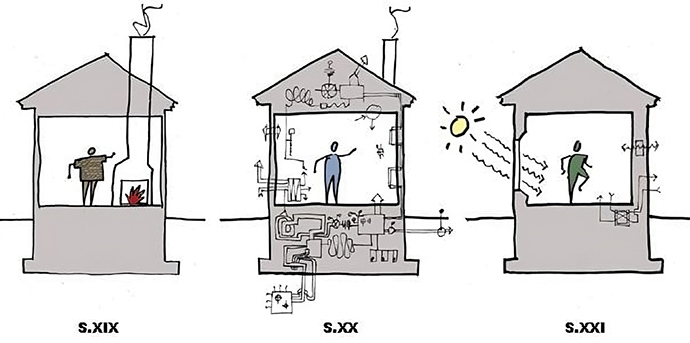

Nuestras ciudades burbuja realizan la función de cuarta piel, nos protegen del exterior, pero a la vez nos hacen perder el tacto y dificultan nuestra sensibilidad para interactuar con la naturaleza y tomar conciencia de la gravedad de la crisis ecológica[6].

Si bajamos una capa más, nuestros edificios realizan la función de tercera piel, y por debajo encontramos ya nuestra vestimenta, como segunda piel directamente sobre nuestra primera piel biológica. Esta tercera piel conocida como la envolvente térmica de nuestras viviendas y edificios, nos relaciona y protege del exterior. Nos referimos a las fachadas, suelos y cubiertas.

Parte occidental de la abandonada planta automotriz Packard, en Detroit, Michigan. Fuente imagen: Foto: Albert Duce , CC BY-SA 3.0 , vía Wikimedia Commons.

El parque edificatorio en España

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, aproximadamente el 55 % del parque edificado en España es anterior al año 1980 y aproximadamente el 21 % cuenta con más de 50 años. La consecuencia es que la envolvente térmica de nuestros edificios no tiene las características necesarias para garantizar nuestro confort higrotérmico[7].

Es importante recordar que la primera normativa española que empezó a mejorar la calidad de estos elementos constructivos y reguló de manera significativa el aislamiento térmico de nuestros edificios se aprobó en el año 1979 con la NBE-CT-79[8]. Y junto con el Real Decreto 2429/79, establecieron los primeros requisitos obligatorios para el aislamiento térmico en edificios de obra nueva en España.

“Curiosamente” este avance en la normativa coincidió con la crisis del petróleo de 1973 y con el aumento significativo de los precios del crudo, momento en el que nos dimos cuenta de la gran dependencia a los combustibles fósiles, y de la necesidad de reducir nuestros consumos energéticos. Somos una sociedad adicta a los combustibles fósiles.

Es muy común, entonces, que encontremos millones de viviendas en nuestro país que no garanticen el confort higrotérmico de sus habitantes. Y si estas viviendas se acercan un poco a las condiciones confort, es a costa del uso de sistemas de calefacción y refrigeración con su correspondiente factura energética. En el caso que no se pueda pagar dicha factura estaremos hablando en muchos casos de pobreza energética[9].

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la pobreza energética se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede ser posiblemente agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía. La pobreza energética supone una manifestación más del fenómeno general de la pobreza y la exclusión social.

¿Cómo nos cuida la arquitectura?

Tenemos estrategias y conocimientos técnicos para reducir las necesidades energéticas de nuestras viviendas. De forma que reduciendo la demanda energética de calefacción y refrigeración podamos reducir nuestra factura energética sin la necesidad de utilizar “máquinas” y sistemas de climatización. O en el caso de que sean necesarios estos sistemas, se reduzcan a la mínima expresión. El primer paso siempre será mejorar la tercera piel, incorporando por ejemplo aislamiento para reducir estas demandas energéticas.

Debemos recuperar las estrategias pasivas de la arquitectura vernácula, donde un buen diseño es fundamental. Aprovechando las ganancias solares por nuestras ventanas en invierno, o utilizando sistemas de protección solar móviles en verano para reducir la entrada de energía no deseada. La ventilación cruzada nocturna y la inercia térmica deberán ser también nuestros aliados.

Nos encontramos muy a menudo con patologías en nuestras viviendas como las condensaciones o la aparición del peligroso moho. En muchos casos debido a una falta de aislamiento en la envolvente térmica junto con una deficiente ventilación. La calidad del aire interior también es un indicador que afecta a la salud de los ocupantes, cuando tenemos concentraciones elevadas de dióxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles.

¿Pero qué hacemos con ese porcentaje de viviendas que necesitan una rehabilitación urgente? Es el principal reto que tenemos por delante para mejorar su habitabilidad. Encontrar financiación para realizar estas obras de mejora, ya que en su gran mayoría estamos hablando de familias que no pueden hacerse cargo del elevando importe de las mejoras. Por lo tanto, debemos recuperar el papel social y transformador de la arquitectura con la ayuda de las instituciones.

Fuente imagen: Albert, Righter and Tittmann Architects

La radio como canal

¿En qué medida llega el mensaje que se lleva planteando por ejemplo desde 1972 con la publicación del informe “Los límites del crecimiento” encargado por el Club de Roma poco antes de la primera crisis del petróleo?

Científicos como el biólogo Fernando Valladares en su libro “La Recivilización” se preguntan quién nos escucha cuando se habla de crisis climática o de sostenibilidad más allá del reducido grupo de entendidos, familiares y amigos especialmente interesados en el tema.

De la misma forma nos debemos preguntar si nuestros conocimientos técnicos como arquitectos y arquitectas llegan a nuestros vecinos y vecinas. Si somos capaces de reaprender, transmitir y hacer entender el funcionamiento de nuestros edificios. Si recuperamos la figura del “arquitecto de cabecera y proximidad”.

Una ocasión para dar respuesta a esta pregunta ha sido la invitación de la radio[10] local pública del Prat de Llobregat. Esta radio con espíritu de barrio del área metropolitana de Barcelona ha permitido a una cooperativa de arquitectura de proximidad la posibilidad de intentar traducir todos estos conocimientos técnicos y que el mensaje llegue de forma democrática a la población. Desde el desafío ecosocial y global que tenemos que afrontar, hasta la forma en que nos pueden cuidar nuestras viviendas y su forma de habitarlas.

_________

Notas

[1] Antonio Aretxabala. El hormigón armado, icono del capitalismo fosilista. Revista 15 15 15, 27-08-2018.

[2] Elhacham, Emily et al. [2020], “Global human-made mass exceeds all living biomass”, Nature, (588): 442-444, 9 de diciembre

[3] Antonio Turiel, 2020. Petrocalipsis. Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar. Ed. Alfabeto.

[4] Worldwatch Institute, 2016. Ciudades sostenibles del sueño a la acción. Fuhem ecosocial. Ed. Icaria.

[5] Carlos Taibo, 2022. Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo.

[6] L.Fdez. Casadevante, 2024. Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Ed. Capitán Swing.

[7] El confort higrotérmico, según el CTE (Código Técnico de la Edificación), se refiere a la sensación de bienestar que experimenta una persona en un ambiente interior en términos de temperatura y humedad. El CTE establece requisitos para garantizar este confort, limitando la demanda de energía necesaria para mantener condiciones térmicas adecuadas en los edificios.

[8] Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio por el que se aprueba la norma básica de edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios.

[9] Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024.

[10] Arquitectura de proximidad en la radio local de El Prat de Llobregat y en el podcast.

Nota sobre el autor

Jorge Romero Francisco. Arquitecto y socio fundador de la cooperativa de arquitectura La Rachola SCCL, que promueve la arquitectura de barrio y proximidad, aprendiendo y divulgando en su podcast “Arquitectura de proximidad”.

Para citar este artículo:

Jorge Romero. Ciudad, arquitectura y radio. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 8, núm. 37, Arquitectura, ¿para quién? A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2025.