“La arquitectura se está transformando en un vehículo para la inversión de capital financiero”

Por Maricarmen Tapia Gómez |

CRÍTICA URBANA N. 37 |

La exrelatora de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, y autora, entre otras obras, de “La guerra de los lugares”, Raquel Rolnik, nos explica cómo el mercado inmobiliario y los actores financieros han convertido la vivienda en un bien de especulación, poniendo en crisis este derecho para una población cada vez más amplia. También nos habla de futuros posibles que requieren un cambio radical: una producción y gestión de espacios para la gente y una reorganización profunda de la relación entre la ciudad y la naturaleza.

¿Cuál sería tu definición de arquitectura y urbanismo? ¿Son herramientas de transformación social?

La arquitectura y el urbanismo son las artes de imaginar futuros de ciudad y futuros de territorios a partir de la condición pasado y presente. La arquitectura y el urbanismo son la posibilidad de, a partir de operaciones conscientes de lectura crítica de la realidad, imaginar y proponer los cambios.

São Paulo. Vista de Paraisópolis desde la Avda. Giovanni Gronchi. Foto: Maricarmen Tapia.

¿Es posible una arquitectura desprendida de su función social?

Desafortunadamente, sí. Recientemente, yo diría que tiene que ver con procesos más amplios de cambio, en los que la producción de arquitectura y urbanismo está involucrada. La arquitectura ha perdido su carácter utópico, su carácter de imaginación de futuros que no existen todavía. Ha cambiado hacia la reproducción de lo que está y la sumisión, al 100%, a la colonización del espacio construido por las finanzas globales. La arquitectura, que ha tenido un carácter utópico en su tiempo, en varios momentos de la historia, ahora funciona ya sea como expresión de un modelo formado a partir de la rentabilidad de los productos inmobiliarios diseñados, o ya sea, en el caso del urbanismo, a partir de grandes proyectos, de intervenciones en la ciudad que son una especie de señuelo, en el sentido de que se busca atraer capitales para una transformación del espacio. Es decir, una captura del espacio para usos más rentables para el capital invertido. En este sentido, la arquitectura ha perdido bastante su función social.

¿Cuáles son los cambios que representan lo que denominas “la era de las finanzas”?

Lo que denomino como “la era de las finanzas” es una coyuntura donde el capital financiero global ha adquirido una hegemonía total sobre la producción y gestión del espacio y del territorio en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de la producción inmobiliaria. Esto significa que más que imaginar espacios para la vida, la arquitectura se está transformando en un vehículo para la inversión de capital financiero para aumentarlo y poder acumularlo. Se está convirtiendo en una esfera rentista que no tiene nada que ver con la producción, en la que se buscan estrategias de valorización para poder ser aún más grande e invertir, y en la que se busca el interés y la valorización en sí mismos. En este sentido, la arquitectura se ha desterritorializado porque los flujos financieros son globales, son puro capital ficticio, que ya no tienen una relación directa con las necesidades de la gente.

¿Cómo afecta al derecho a la vivienda y a la ciudad el fenómeno de financiarización?

El efecto de la financiarización sobre la vivienda ha sido absolutamente claro y en el caso de España es un caso muy emblemático de cómo la toma de la producción del espacio por las finanzas ha provocado una crisis de vivienda sin precedentes. Es decir, que la producción de la vivienda, su gestión y por consecuencia, su precio, ha transformado su modo de accesibilidad o este ha sido guiado por la lógica de las inversiones y su rentabilidad y no sobre la lógica de las necesidades.

También afecta el hecho de que tenemos un capital financiero global que se acumula en esta esfera ficticia y que se mueve muy rápidamente a través de flujos electrónicos. Este capital financiero global disponible para introducirse en el espacio construido en distintas partes del mundo simultáneamente provoca una competencia absolutamente perversa y desigual con la capacidad de pago de la gente. Esto significa que parte de la ciudad ya no pertenece a la gente, sino a fondos de inversión financiera que aterrizan ahí para sacar sus ganancias.

Esto es pura, pura especulación, porque la lógica del capital es un juego de especulación futura.

En tu libro hablas de “la guerra de los lugares”, ¿es posible una paz?

Esto depende básicamente de superar la hegemonía de la financiarización. Estamos hablando de un momento global en el que la hegemonía de las finanzas no está solamente presente en la producción del espacio construido y su gestión, sino que incluso está interfiriendo muy radicalmente en las propias organizaciones políticas y en las democracias que tenemos, y provocando, yo diría, una crisis global hoy día; una crisis debida al aumento de la concentración de renta y la desigualdad y, por lo tanto, una crisis de acceso a los medios de sobrevivencia… porque cuando todo se transforma en activos financieros, la comida se transforma en activo financiero, el espacio se transforma en activo financiero. Esto significa para la gente una dificultad cada vez mayor de poder acceder para vivir con esto.

Ahí está la guerra, una guerra por la apropiación de este espacio. Mientras que la posibilidad de la paz está en la posibilidad de una regulación clara, la posibilidad del Estado u otras. Si vamos a inventar una nueva forma de control social posestatal, este debe ser capaz de proteger a la gente, de evitar que el espacio sea totalmente colonizado por este poder global y, en este sentido, son muy importantes todas las acciones para poner a disposición el suelo urbano, el suelo de la ciudad, para la producción de espacios para la gente. Esto es un poder regulatorio que tiene el Estado y que puede movilizar para hacer, no una paz duradera, sino un alto al fuego provisorio sobre determinados espacios de la ciudad.

Centro de São Paulo desde la terraza del edificio Italia. Foto: Maricarmen Tapia.

¿Cuáles son los pasos que habría que dar para avanzar hacia lugares de paz?

Lugares de paz son lugares libertados de la ocupación colonizadora de las finanzas y abiertos para la producción de espacio para la vida, para la producción y gestión de espacio para la gente. Esto me parece que sería establecer estos lugares de paz.

¿Qué se puede hacer desde la esfera individual y colectiva para contribuir a este cambio?

Este cambio es un cambio radical, político y que solo va a suceder con mucho apoyo político de la gente. Creo que las experiencias colectivas, pequeñas, de cooperativas, de espacios autogestionados que están fuera del dominio de las finanzas y que están abiertos para la gente son ejercicios importantes. Porque permiten imaginar otras posibilidades de organización espacial y política, y porque también son ya espacios libertados, espacios de paz, espacios de protección de la vida. Entonces, en este sentido hay un importante movimiento político de concientización y de adhesión y movilización para un cambio, pero hay también ya movimientos de transformación inmediata que se pueden hacer.

En medio de este panorama, ¿cuál debiera ser la escala de las ciudades, ciudades intermedias o metrópolis?

Creo que la discusión no es una discusión de qué es mejor, si ciudades intermedias o metrópolis. Creo que estamos pasando ahora por un momento de contestación muy grande del modelo de ciudad. Un modelo que definimos como de las ciudades carbocéntricas, o sea, el modelo de la ciudad basada en la explotación energética del petróleo: y ahí estamos hablando del combo, del transporte, de la circulación que es una circulación a partir de coches, de buses, de camiones, con motores de combustible fósil, con neumáticos y todo esto dependiente de un proceso de explotación energética que claramente es una de causas más importantes del cambio climático debido a los gases con efecto invernadero. Esto también se refiere a los materiales y las formas de construcción. Estamos hablando de una necesidad de reorganización muy radical, de la relación entre espacio construido y naturaleza, donde la concepción de sumisión total de la naturaleza a la producción, sumisión total de la naturaleza a la rentabilidad del espacio, está provocando desastres, pero desastres en serio, destrucción en serio. En este momento es absolutamente necesario repensar el modelo. Así es que toda la discusión metrópoli – ciudad necesita de una revisión y está en la manera de construcción de la ciudad a partir de su relación con la naturaleza.

¿En qué estás trabajando, cuáles son tus próximos proyectos?

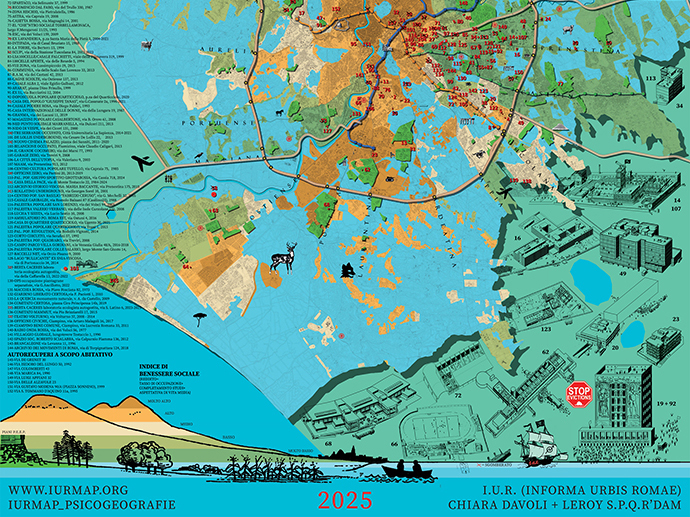

Actualmente trabajo como profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo e investigadora, estamos con un proyecto de investigación multidisciplinar. Trabajando sobre lo que estamos ya muchos años intentando armar, que es un observatorio de desalojos. Esto es muy importante hoy en día, en la convergencia entre la crisis habitacional y el cambio climático. Estamos hablando de procesos masivos de desposesión y lo que estamos intentando hacer es desarrollar metodologías para poder, claramente, identificar, mapear, cartografiar, hacer visible, pero también interpretar y reflexionar sobre estos procesos. Es un proceso que está hoy sobre la región metropolitana de São Paulo, pero creo también que es una reflexión que va mucho más allá.

Aparte de esto, soy también la alcaldesa del campus universitario de la Universidad de São Paulo y ahí sí estamos intentando introducir cambios importantes en las infraestructuras para poder transformar y adaptar el campus para el cambio climático; pero, más allá, intentando y experimentando materiales y formas de organización del espacio para el futuro.

Nota sobre la autora

Maricarmen Tapia Gómez. Arquitecta, doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desarrollado su trabajo en el análisis y diseño de políticas urbanas, tanto en el mundo académico como en instituciones públicas. Participa activamente en la defensa de los derechos de las personas en la ciudad y el territorio, a través de organizaciones, publicaciones e investigaciones. Directora de Critica Urbana. Más artículos de la autora en Crítica Urbana.

Para citar este artículo:

Maricarmen Tapia Gómez. Entrevista a Raquel Rolnik: “La arquitectura se está transformando en un vehículo para la inversión de capital financiero” Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 8, núm. 37, Arquitectura, ¿para quién? A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2025.