Por Eulalia Ribera Carbó |

CRÍTICA URBANA N.15

|

Las altas tasas de contagio y mortalidad por COVID-19 en México han sido enfrentadas por un gobierno que ha enfocado sus estrategias a la disminución de la velocidad de la epidemia. El achatamiento de la curva epidemiológica pretendió ganar tiempo para asegurar los servicios hospitalarios e iniciar la reconstrucción de un sistema de salud pública desmantelado por las políticas neoliberales de más de treinta años.

El 27 de febrero de 2020, las autoridades sanitarias de México y de la capital convocaron a una rueda de prensa. Sería la primera de las que se han transmitido diariamente por televisión abierta desde entonces. La intención, como ahí se anunció, fue la de transmitir al país claridad técnica respecto a la actuación organizada del Estado nacional sobre el fenómeno pandémico1. México se había estado preparando con anticipación, organizando protocolos de respuesta ante la inminente llegada del virus. Según un índice publicado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el país ocupaba el número 25 entre los países mejor preparados en el mundo para enfrentar la crisis sanitaria que provocaría el SARS CoV-22.

El reto era complicado. El sistema de salud pública tiene grandes rezagos después de más de 30 años de abandono y reformas en los mecanismos de financiación y provisión de servicios de salud por parte del Estado, propias de las reformas neoliberales de seis gestiones de gobierno consecutivas, y con cerca del 50% de la población viviendo en índices de pobreza3. Pero la epidemia llegaba al empezar el segundo año de gestión de un gobierno de signo nuevo, con un proyecto de transformación enfocado, entre otras cosas, a restablecer las funciones de un Estado de bienestar.

Foto: Jeremy Lwanga en Unsplash

El 28 de febrero se ratificaba el primer caso importado de la enfermedad en la Ciudad de México. El 23 de marzo, con 367 casos confirmados, se decretaba la Jornada Nacional de Sana Distancia4. Se suspendían las actividades económicas consideradas no esenciales, se cerraban todos los centros educativos del país y lugares de recreación, se cancelaban eventos masivos y se conminaba a la población a aislarse, con una campaña titulada “Quédate en casa”. La Secretaria de Salud se dio a la tarea de reconversión hospitalaria para asegurar la atención de la población. Ocho hospitales federales y los institutos nacionales de salud de alta especialidad fueron reconvertidos parcial o totalmente para atender a pacientes infectados y sin servicios de seguridad social en la Ciudad de México5. Se pusieron en marcha muchos hospitales abandonados o a medio construir por todo el país, algunos en zonas rurales de alta marginación, se acondicionaron hospitales militares y se firmó un convenio con nosocomios privados para la atención gratuita de servicios de segundo nivel, con lo que se liberaron espacios en las instituciones públicas de salud para la atención de pacientes con la nueva enfermedad6. Los hospitales COVID, que el 25 de abril sumaban 654, el 27 de junio llegaban a 899, y habían sido contratados 45 000 profesionales de la salud más en la nómina estatal7.

Se repitió insistentemente que la sociedad debía colaborar para lograr la mitigación de la infección comunitaria, aplanar con ello la curva epidémica y así evitar la saturación de los servicios de salud. Esa era la meta, mediante una reducción de la movilidad de al menos -65%, lo que se traduciría en una disminución significativa en la velocidad de los contagios. Sin embargo, no se impusieron medidas restrictivas a los ciudadanos. En las conferencias diarias se repitió con perseverancia: las libertades civiles y los derechos humanos no se violarían en aras de la salud pública8. La idea planteada fue que con los cierres de actividad y espacios públicos se evitaría que la gente saliera de casa de manera significativa. El resto era un trabajo de convencimiento para desplegar un ejercicio masivo de solidaridad.

La respuesta ciudadana fue distinta en cada entidad federativa del país. En la Ciudad de México, las mayores reducciones se registraron durante la segunda quincena del mes de abril, fluctuando entre el -60% y -80%. El 21 de abril, la cifra global de reducción en la movilidad en el país era de -67% y, a principios de junio, la Ciudad de México se mantenía en la meta de -65%9. El 1 de junio, todavía durante el pico más alto de infección, se dio por terminada la Jornada y se pasó a lo que se llamó “La nueva normalidad”, con un manejo asíncrono regional de la pandemia, tutelado por el gobierno federal. Era impostergable buscar el equilibrio entre el cuidado de la salud y el sustento de la población. Se trataba de reabrir gradualmente actividades para hacer frente a la crisis económica y social, en un país en el que el empleo informal representa el 56.2% de la población económicamente activa10.

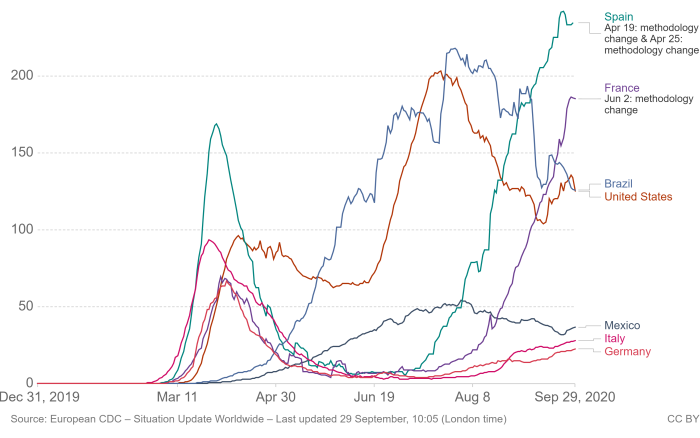

Las medidas de mitigación, lograron que el pico epidémico en el país tardara en llegar 123 días a partir del registro del primer caso, en comparación, por ejemplo, con España que lo alcanzó en 26 días, Italia en 32 y Francia en 28, con mayor número de casos por millón de habitantes (Gráfico 1)11. Con la disminución de la velocidad de la epidemia, traducida en una curva más plana de meseta larga, se logró que los hospitales no se saturaran, llegando durante el acmé a un pico máximo de alrededor del 80% de ocupación en algunos lugares12.

Gráfico 1. Casos nuevos confirmados diariamente de COVID-19 por millón de habitantes. Fuente: Our World in Data, University of Oxford. Observación: Aunque los subregistros en los números de casos confirmados varían de un país a otro debido, sobre todo, a las diferentes políticas de aplicación de pruebas masivas, este gráfico permite darse una idea más o menos aproximada y comparativa del comportamiento de la epidemia en algunos países.

La oposición política, y algunos sectores de académicos y científicos en el país han criticado ferozmente las estrategias sanitarias y económicas implementadas, argumentando principalmente la negativa contundente del gobierno al endeudamiento para solventar la crisis derivada de la pandemia; un apoyo insuficiente a la pequeñas y medianas empresas y el mantenimiento de programas de pensiones y becas a los sectores más desprotegidos de la población; retraso y laxitud en las medidas de confinamiento; falta de pruebas masivas a la población; resistencia al uso obligatorio de cubrebocas; ocultamiento de la realidad por el subregistro en las cifras oficiales; y unos números de exceso de mortalidad que llegan a 122.765 entre marzo y agosto, lo que implica un aumento del 59% respecto de las expectativas13.

El epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, convertido en personaje principal de la palestra pública durante los meses de la epidemia en México, reitera la transparencia en la información reconociendo subregistros inevitables, la inutilidad de pruebas masivas cuando se cuenta con proyecciones estadísticas serias y, sobre todo, explicando cómo las comorbilidades en un país con ¾ partes de la población con sobrepeso y obesidad han determinado el elevado número de muertes y han concentrado la carga de enfermedad en personas de 30 a 54 años de edad14. El 27 de septiembre, al terminar la semana epidemiológica 38, eran 76,430 las defunciones confirmadas, aunque algunos cálculos hablan de estimaciones de cerca del 50% por encima de la cifra oficial15.

El gobierno mexicano ha aprovechado las difíciles circunstancias epidémicas y de recesión económica, para poner en primer plano de acción la resolución de problemas que ya estaban en su agenda, y para insistir en su gravedad por falta de políticas públicas adecuadas de las administraciones anteriores. Adicciones, desprotección social de las trabajadoras domésticas, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, enfermedades mentales y suicidios, y movilidad urbana han sido explicados por especialistas, junto con los programas implementados para su atención, en las conferencias de prensa diarias sobre COVID-19. El tema más tratado, por su relación directa con la gravedad de la epidemia, ha sido el de la mala nutrición y las epidemias de obesidad y diabetes, señalando que no son un asunto de responsabilidad individual sino uno que requiere de políticas de Estado integrales.

El pasado 24 de septiembre, en plenas discusiones sobre el manejo de la pandemia, México y sus autoridades sanitarias recibieron un espaldarazo por parte de la Organización Mundial de la Salud. El representante del organismo de la ONU en el país anunció un reconocimiento durante la conferencia de prensa vespertina, por la contribución de México para enfrentar el problema de las enfermedades no transmisibles y por trabajar en aras de la cobertura total del sistema de salud, con la aprobación y próxima entrada en vigencia del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas procesadas, que se posiciona como el más avanzado del mundo, y “uno de los mayores logros de la salud pública de México en los últimos tiempos”16.

Habrá que esperar al final de la pandemia para poder hacer un balance más certero sobre el manejo epidemiológico en todo el mundo. Y queda pendiente para los geógrafos estudiar las dinámicas territoriales del fenómeno. Analizar, por ejemplo, las relaciones de los indicadores de exclusión en las periferias metropolitanas con la movilidad y la intensidad de los contagios, en sociedades altamente urbanizadas y con crecimiento acelerado como México, que cuenta 59 zonas metropolitanas, un 78% de población urbana17, y cerca del 50% de ciudadanos viviendo en niveles de pobreza. Como ha escrito Rogério Haesbaert, este virus “no tiene nada de democrático”18; se ha ensañado con la población de los espacios marginados y sin posibilidades de confinamiento o distancia social.

Por lo pronto, el gobierno mexicano parece haber logrado los propósitos en los que puso la prioridad: aplanar la curva de la epidemia para asegurar la cobertura hospitalaria, y empezar la reconstrucción de un sistema de salud en crisis, en concordancia con sus proyectos para acabar con un endémico problema de corrupción y restablecer las obligaciones del Estado con el bienestar social.

_____________

Notas

1 https://www.youtube.com/watch?v=8Ah2nhOfl9M

2 BBC News/Mundo, 29 de febrero 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51684360

3. CONEVAL, https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

4. https://coronavirus.gob.mx/2020/03/23/conferencia-23-de-marzo/

5. Cruz, Ángeles, “Supera México el reto de reconvertir hospitales Covid”, La Jornada, 25 de junio de 2020, https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/25/supera-mexico-el-reto-de-reconvertir-hospitales-covid-7923.html

6. Raziel, Zedryk, “Ejército ‘curará’ al pueblo, dice AMLO; militares operarán 31 hospitales para atender COVID-19”, Animal Político, 3 de abril de 2020, https://www.animalpolitico.com/2020/04/amlo-ejercito-hospitales-covid-19/; IMSS, Gobierno de México, http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/214

7. https://coronavirus.gob.mx/2020/06/28/conferencia-28-de-junio/

8. https://coronavirus.gob.mx/2020/06/04/conferencia-4-de-junio/

9. https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/conferencia-21-de-abril/; Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad de México, https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19

10. INEGI, 29 de abril de 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/trabajoNal.pdf

11. Milenio, 14 de agosto de 2020, https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-tardo-123-llegar-pico-lopez-gatell

12. https://coronavirus.gob.mx/2020/06/28/conferencia-28-de-junio/

13. Stillman, Amy, “La cifra real de la tragedia: México reportó un exceso de 122,765 muertes durante la pandemia”, Infobae, 7 de septiembre de 2020, https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/07/la-cifra-real-de-la-tragedia-mexico-reporto-un-exceso-de-122765-muertes-durante-la-pandemia/

14. Cruz, Ángeles, “Supera México el reto de reconvertir hospitales Covid”, La Jornada, 25 de junio, https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/25/supera-mexico-el-reto-de-reconvertir-hospitales-covid-7923.html

15. https://www.youtube.com/watch?v=QnsNZrHnNR0; Zepeda Patterson, Jorge, “Lo que nadie sabía de la COVID-19”, SINEMARGO, 27 septiembre 2020, https://www.sinembargo.mx/27-09-2020/3867146

16. Vergara Rosalía, “La OMS reconoce a México por etiquetado frontal en alimentos”, Proceso, 24 de septiembre de 2020, https://www.proceso.com.mx/650048/la-oms-reconoce-a-mexico-por-etiquetado-frontal-en-alimentos ; https://www.youtube.com/watch?v=aOzp6JBb2KA

17.Guerrero, Carlos, “Implicaciones ambientales de la distribución territorial de la población”, Información para la toma de decisiones: Población y medio ambiente, INEGI, 19 de febrero de 2015.

18. Haesbaert, Rogério, “Reflexoes geográficas em tempos de pandemia”, Espaço e Economia, año IX, n° 18, 17 abril 2020 https://journals.openedition.org/espacoeconomia/11826

|

Nota sobre la autora

Eulalia Ribera Carbó es geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Barcelona. Es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. Sus proyectos y publicaciones se desarrollan principalmente en las líneas de la geografía histórica y la historia urbana. Es parte del equipo de redacción de Crítica Urbana.

| Para citar este artículo: Eulalia Ribera Carbó. COVID-19 en México. Una curva plana para un sistema de salud en crisis. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 15 Coronavirus: impacto urbano y territorial. A Coruña: Crítica Urbana, noviembre 2020. |