Por Milena Duch |

CRÍTICA URBANA N.28 |

Hace ya unos cuantos años que el movimiento feminista rompió las lógicas políticas de la izquierda en Catalunya. Pero no siempre fue así, y para entender qué está pasando hoy con el feminismo en nuestro contexto es necesario un ejercicio de memoria histórica. Es importante para entender cómo aquel movimiento de unas pocas se ha convertido en un campo de batalla, una disputa entre los distintos sectores políticos del país que, en la mayoría de los casos, ven en este movimiento, como hicieron con las propias mujeres y las identidades disidentes, un territorio de conquista.

Poco se lo imaginaban las compañeras que organizaron las Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer (Primeres Jornades Catalanes de la Dona), el año 1976, en la Universidad de Barcelona, que casi 50 años después la misma idea de feminismo, el propio concepto, sería un espacio de contienda de los mismísimos partidos e instituciones que tradicionalmente lo habían ignorado. Hoy nos encontramos con el oxímoron de que incluso la derecha lo zarandea como bandera para demostrar menos contradicciones y, sobre todo, para marcar el sentido y el significado de esta lucha. Es en el relato donde han puesto la trinchera.

Pero para entender cómo hemos llegado hasta esta situaciónón, es importante retroceder en el tiempo y recordar que, en Catalunya, se marca el hito de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona como punto de partida histórico y político, no porque antes no se hubiera hablado de feminismo, sino porque fue en ese momento cuando se evidenció definitivamente el movimiento organizado que se había estado gestando en la clandestinidad y en las vocalías de mujeres de las asociaciones de vecinos de los barrios.

Folleto de las Jornades Catalanes de la Dona, mayo de 1976.

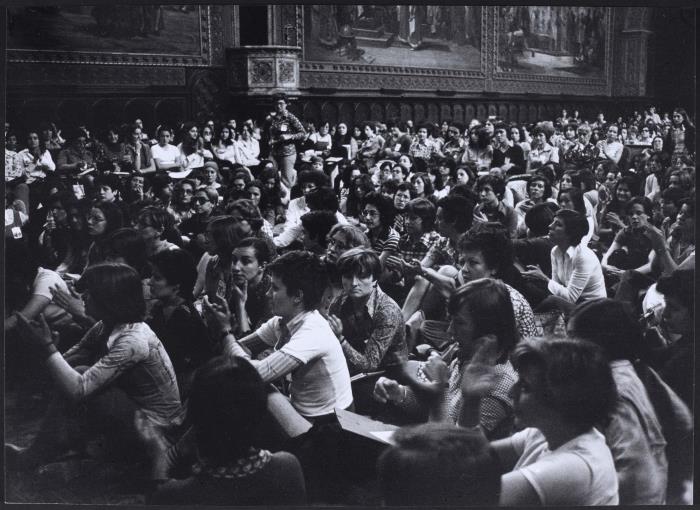

Las Jornadas, transcurridas entre el 27 i el 30 de mayo, fueron el primer intento unitario de configuración de un movimiento en pro de «la liberación de la mujer», término utilizado en aquel primer momento. Para ello, se juntaron más de 4 mil mujeres de distintas asociaciones de los Països Catalans, hecho suficientemente notable como para que grupos de observación vinieran también de distintos puntos del Estado Español a observar y tomar nota de lo que se estaba configurando en aquel encuentro. Un hecho remarcable, más allá de su importancia histórica, son los temas concretos que se eligieron para conformar un punto de partida desde el que empezar a construir conjuntamente como movimiento político: el trabajo específico de las mujeres, el papel y las prioridades feministas dentro de las militancias en el partido o la asociación, familia, educación, sexualidad, mundo rural, etc. Todas ellas cuestiones más que vigentes hoy, y eso es significativo.

Los éxitos que vinieron los años siguientes fueron, sin lugar a dudas, sobre las demandas más básicas en contra del conservadurismo de un país que llevaba 40 años de dictadura fascista en las espaldas: la legalización de los anticonceptivos (1977), la regulación del matrimonio y el divorcio (1981) y el derecho al aborto (1985), teniendo que luchar esta última permanentemente cada vez que la derecha a tenido una mínima posibilidad de gobernar en el Estado español, que no han sido pocas.

Imágenes de las Jornadas. Foto: Pilar Aymerich

Paralelamente, en 1980, se celebraron, también en Barcelona, las primeras jornadas estatales de feministas independientes. Independientes porque un debate que marcó un antes y un después en las estrategias del movimiento feminista fue la priorización de algunas militantes de autoorganizarse, contrarias a las dobles militancias en los partidos políticos. Esta diferenciación es importante porque marcará el carácter político del movimiento feminista que conocemos hoy en Cataluña y que se fraguó a través de la influencia teórica del feminismo materialista francés de los años 70.

Situar histórica y políticamente estas dos jornadas es crucial en un momento en el que, como decía anteriormente, el concepto de feminismo es una disputa. Lo es porque –saltamos en el tiempo-, a partir del 2018, con una huelga feminista que trajo una movilización masiva, el movimiento feminista consiguió ser aquel espacio de pensamiento con más capacidad de movilización – junto con el movimiento independentista – en el contexto de nuestro país. Ese fue el otro punto de inflexión, después del mayo del 76, porque ahí cambiaron las lógicas de un movimiento que quedó secuestrado por la desinformación del mainstream y de los medios de comunicación de masas, con sus respectivos intereses, que siempre vieron más atractivas las políticas feministas reformistas a las realmente transformadoras.

Pero, por otro lado, es importante el ejercicio de memoria porque este momento supuso un logro para un movimiento que había estado apartado y menospreciado, demasiadas veces, desde la lógica patriarcal de la política de lo “universal” y lo “realmente importante”. Un logro porque cuestiones fundamentales como la lacra silenciada de los feminicidios, por ejemplo, se puso en el centro del debate político, pero también supuso un reto que la capacidad organizativa de la izquierda no ha sabido sostener y mantener a día de hoy. Eso es porque en el momento en el que el feminismo desborda se vuelve un espacio de disputa en su significado radical y en su capacidad revolucionaria.

Imágenes de las Jornadas. Foto: Pilar Aymerich

La memoria como arma de futuro

A partir de 2018 el movimiento no dejó de desbordar, hasta aquí podemos hacer una lectura positiva de su evolución. Pero pasados unos años hemos visto cómo tanto la falta de socialización de nuestra genealogía, como la inexistencia de estructuras feministas, sumada a la tendencia del neoliberalismo de capitalizar cualquier lucha para desposeerla de su contenido transformador y convertirla en marketing y, no nos olvidemos, una pandemia mundial, deshizo la movilización simultanea sobre una base común que había conseguido apretar las tuercas feministas de la sociedad catalana.

A estos condicionantes de contexto también les tendríamos que sumar la profesionalización y terciarización– en un sentido de externalización de tareas del movimiento a espacios configurados no desde la militancia, sino desde las relaciones laborales dentro del mercado de trabajo- que ha sufrido el feminismo. Un proceso que ha ido descolectivizando e institucionalizando esta lucha hasta el punto que se ha sustituido la participación política por el trabajo. Conquistar las instituciones no tendría que ser una mala noticia si no fuera porque ha ido ligado a un mayor abandono de la organización colectiva, que precisamente tendría que servir para ejercer la tensión necesaria para que la institución se mantenga al servicio de los movimientos populares, y no al revés.

Este fenómeno de la profesionalización de las luchas no ha sido un proceso nuevo, no es la primera vez que pasa. Ni más ni menos que el movimiento obrero también vivió una situación parecida durante los años ochenta en el Estado español, como estrategia de algunos sindicatos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es una dinámica que sufrimos los movimientos de la izquierda en nuestro país de formas repetidas y muy similares, ahora sería el momento de replantear, debatir, buscar nuevas fórmulas estratégicas que nos permitan estar en todos los rincones sin renunciar a las expectativas políticas que tenían las que nos han precedido y que muchas han mantenido a lo largo de los años.

Recordar de dónde venimos por la misma razón que nos encontramos ahora con el surgimiento de colectivos autodenominados feministas que se dedican, única y exclusivamente, a difamar y perseguir la existencia trans. Hechos como estos no son debates, o cuestiones políticas reales. Son imposiciones de agenda, e intereses institucionales, a un movimiento popular que, en Cataluña, había conseguido anchos consensos pro derechos de todos los colectivos que se han encontrado en algún momento debajo del paraguas del feminismo.

Finalmente, cabe recordar que, para el debate, la crítica, la autocrítica y el avance, es imprescindible rememorar nuestra propia historia –que demasiadas veces confundimos con los acontecimientos políticos en el mundo anglosajón– para entender mejor cuáles han sido los propósitos reales de un movimiento popular como es el feminismo en Catalunya. Recordar y difundir nuestras propias genealogías, las de las que nos precedieron, nuestros propios debates y nuestros propios retos, sin dejar a nadie atrás y sin caer en el juego de aquellos que nos están intentando desmovilizar. Porque por mucho que los liberales y la derecha se pinten de color morando el 8 de marzo, el feminismo, en el fondo, asusta a quienes quieren mantener el orden y los privilegios; es por ello por lo que están luchando para cambiar su significado y lógicas revolucionarias. Es por ello por lo que quieren que se olvide el motivo que llevó a tantas a juntarse en el 76.

La memoria es importante, no como ejercicio de nostalgia, sino precisamente como forma de confrontación del desánimo en el que nos encontramos. No para caer en el típico “tiempos pasados fueron mejores”, sino para referenciar posibilidades en el presente y en el futuro. Pensar y entender la memoria como una cuestión de esperanza colectiva, no como ficción, sino como una realidad, una pista, una orientación o un camino a seguir.

Montserrat Roig, una gran referente de la literatura y el periodismo catalán, decía que el feminismo era la ideología que más la había reconciliado con ella misma. La memoria feminista podría ser la reconciliación de una vivencia compartida, para muchas que no vivieron momentos concretos porque aún no habían nacido y para las que sí lo hicieron.

Nota sobre la autora

Milena Duch Miret estudió Ciencias Políticas y se especializó en estudios de género. Sus mayores aprendizajes derivan de la militancia en el movimiento feminista durante casi 10 años. Actualmente participa en el colectivo LA SAL (Suport i Autonomia Lesbofeminista), Ca la Dona (espacio de acción feminista y casa histórica del movimiento feminista en Barcelona) y en el 28J Atonom (Plataforma del orgullo crítico de la misma ciudad). En su vida profesional es profesora de secundaria.

Para citar este artículo:

Milena Duch. El movimiento feminista en Catalunya: sobre desmemoria y disputa.. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.6 núm. 28 Cataluña: transformaciones y resistencias. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2023.