Por Rodolfo Jiménez Cavieres |

CRÍTICA URBANA N. 37 |

Desde sus inicios, la arquitectura ha sido vista a lo largo de la historia como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas o para glorificar a quienes detentan el poder político, económico, militar o religioso. Casi una constante en sus distintas versiones ha considerado la búsqueda, en el diseño, de la belleza.

Hoy coexisten en la arquitectura distintas maneras de aproximarse a ella, como disciplina, una de sus vertientes, ha trascendido su tradicional papel estético y funcional para convertirse en un vehículo de transformación social orientándose hacia la justicia social, la sostenibilidad, la equidad y la sostenibilidad en sus distintas dimensiones. La función social de la arquitectura se refiere a la responsabilidad que tiene la profesión de responder a las necesidades de la comunidad, abordando desafíos sociales, económicos y ambientales, particularmente a través del cumplimiento de derechos fundamentales, como los derechos a la ciudad y a la vivienda.

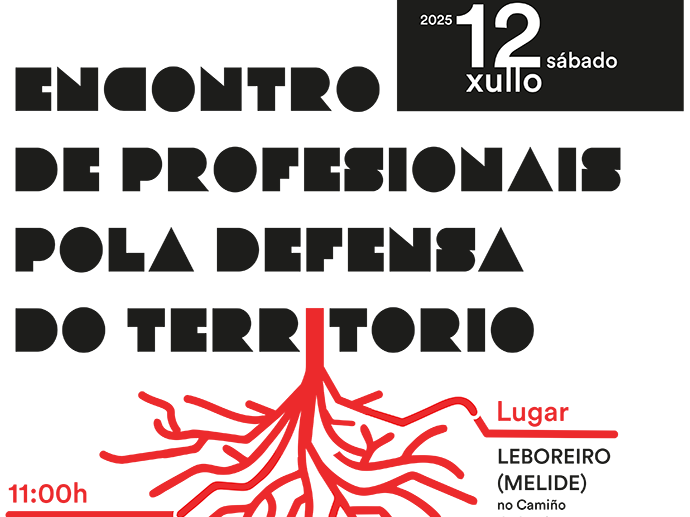

Cierre de talleres. Foto: Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile.

Orígenes y evolución del concepto

El concepto de función social de la arquitectura emerge con fuerza a partir del siglo XIX, en un contexto de urbanización acelerada, provocada por la Revolución Industrial en los países desarrollados y las migraciones campo-ciudad en América Latina y otras latitudes. Las grandes ciudades experimentaban un crecimiento desordenado, lo que resultaba en hacinamiento, insalubridad y pobreza. En este contexto, pensadores y arquitectos comenzaron a reflexionar sobre el rol que la arquitectura podía desempeñar en la mejora de la calidad de vida de las personas.

A lo largo del siglo XX, la idea de la arquitectura como herramienta de justicia social y económica ganó terreno, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la reconstrucción de ciudades y la creación de viviendas se convirtieron en prioridades para los gobiernos de Europa y América Latina, que, si bien estos últimos no sufrieron los efectos desgarradores de la guerra, sí se vieron afectados por las grandes transformaciones en la economía planetaria. Este período también vio el surgimiento de movimientos como el de la arquitectura social, que vinculaban directamente el diseño arquitectónico con la mejora de la vida de los sectores más vulnerables de la población.

El derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental

En el siglo XXI, uno de los pilares de la función social de la arquitectura es la defensa del derecho a la vivienda, un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y particularmente en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). El artículo 25 de la Declaración Universal establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar, incluyendo alimentación, vestimenta, y vivienda”.

El derecho a la vivienda va más allá de la simple provisión de un techo sobre la cabeza. Implica que los hogares sean dignos y en entornos seguros y accesibles, y que no solo satisfagan las necesidades básicas de albergue, cobijo o protección sino que también proporcionen un entorno propicio para el desarrollo humano y social. En este contexto, la arquitectura debe actuar como un medio para garantizar este derecho, tanto en términos de diseño como en la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso universal y equitativo a viviendas y ciudades adecuadas.

Este derecho está directamente vinculado con la justicia social. Las y los arquitectos y urbanistas tienen una responsabilidad política y ética al abordar la vivienda como una cuestión que no solo atañe al mercado, sino a la equidad social y a la reducción de la desigualdad. En muchos países, especialmente en América Latina, la vivienda social es vista como una herramienta de transformación social, capaz de proporcionar a las personas en situación de vulnerabilidad acceso a entornos saludables y una mejor calidad de vida.

Cierre de talleres. Foto: Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile.

Sostenibilidad y accesibilidad: la arquitectura como herramienta de inclusión

El concepto de la función social de la arquitectura no solo involucra el diseño de viviendas accesibles y funcionales, sino también el compromiso con la sostenibilidad ecológica y la inclusión social. Los desafíos urbanos contemporáneos, como la desigualdad en el acceso a la vivienda, la precariedad de los servicios básicos, y el cambio climático, requieren que las y los arquitectos no solo diseñen edificios, sino que participen en la creación de ciudades resilientes y justas.

Uno de los elementos clave en este enfoque es el diseño inclusivo, que debe garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades o contexto social, puedan acceder a espacios urbanos funcionales y adaptados a sus necesidades. Este concepto también se extiende a la participación comunitaria en los procesos de diseño y planificación, lo que implica que los ciudadanos, especialmente aquellos de sectores marginados, tengan voz en la creación de los espacios que habitan.

La sostenibilidad es otro eje crucial en la arquitectura socialmente responsable. El uso de materiales ecológicos, la eficiencia energética y la creación de infraestructura verde son medidas necesarias para reducir el impacto ambiental de los proyectos urbanos. Además, la creación de espacios urbanos resilientes que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático, como inundaciones u olas de calor, -como se han visto profusamente en los últimos años- es esencial para garantizar que las comunidades sean más resistentes y sostenibles a largo plazo.

Desafíos para la docencia de la arquitectura

Para quienes -como yo- hemos hecho del ejercicio de la profesión la docencia, la enseñanza de la arquitectura enfrenta importantes retos al integrar la función social en los programas académicos. Tradicionalmente, la formación de los arquitectos se ha centrado en aspectos técnicos y estéticos, dejando de lado cuestiones sociales y ecológicas. Sin embargo, la creciente demanda de arquitectos comprometidos con la justicia social y la sostenibilidad requiere que los programas de estudio incorporen estos temas de manera transversal.

Uno de los principales desafíos es la interdisciplinariedad. Los problemas sociales y ecológicos que enfrenta la arquitectura, como la pobreza urbana o el cambio climático, requieren enfoques que combinan conocimientos de diferentes disciplinas, como la sociología, la economía y la ecología. Integrar estos enfoques en un currículo predominantemente técnico y de diseño resulta complejo, pero es fundamental para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real.

Otro reto importante es el equilibrio entre la formación técnica y ética. Las y los arquitectos deben ser capaces de trabajar en contextos complejos, donde la economía, la política y las normas sociales afectan directamente el diseño y la construcción. Para ello, es necesario que la educación arquitectónica fomente no solo el conocimiento técnico, sino también la reflexión ética sobre el impacto social de cada proyecto.

La resistencia al cambio dentro de la academia también es un desafío importante. Muchos programas de arquitectura siguen priorizando el diseño formal y la construcción técnica, a menudo sin dar suficiente espacio a enfoques más críticos y alternativos. Cambiar esta mentalidad y adaptar los currículos para incluir temas como la justicia social, la equidad y la sostenibilidad es una tarea que requiere tiempo y esfuerzo.

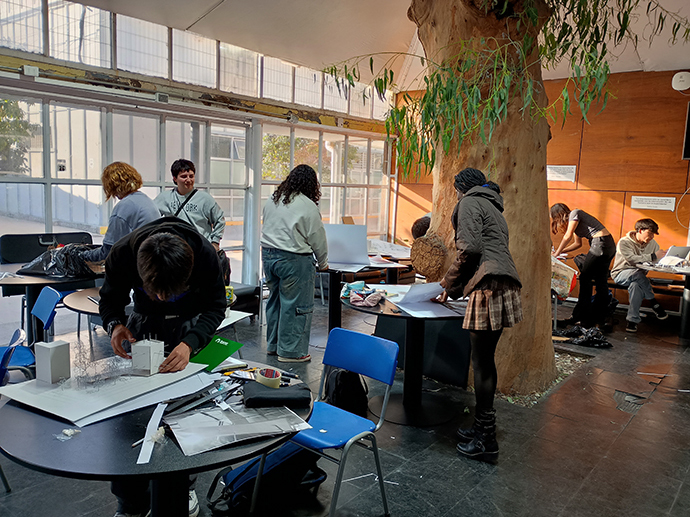

Preparación de trabajos. Foto: Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile.

La arquitectura como transformación social

La arquitectura tiene el potencial de ser una herramienta poderosa en la creación de ciudades más justas, inclusivas y sostenibles. Sin embargo, para que esto suceda, las y los arquitectos deben estar comprometidos no solo con la estética y la funcionalidad de los espacios, sino también con las condiciones sociales, ecológicas, económicas y políticas en las que esos espacios existen.

Para lograrlo, es crucial que los futuros arquitectos sean formados en valores éticos y sociales, con un profundo pensamiento crítico y que adquieran las habilidades necesarias para trabajar en entornos complejos y diversos. Además, los programas de arquitectura deben fomentar una mayor participación de las comunidades en los procesos de diseño y planificación, asegurando que los espacios urbanos sean diseñados para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, especialmente los más vulnerables.

Finalmente, el concepto de la función social de la arquitectura debe ser considerado no solo un principio teórico, sino una práctica diaria que oriente el trabajo de los arquitectos hacia la construcción de un futuro más equitativo, sostenible y respetuoso de los derechos humanos, en particular el derecho a la vivienda y la ciudad. La función social de la arquitectura se configura, por tanto, como un compromiso con el bienestar colectivo y la creación de ciudades donde todas las personas tengan derecho a vivir dignamente.

Nota sobre el autor

Rodolfo Jiménez Cavieres, arquitecto por la Universidad de Chile (1983) y Magíster en Educación. Comenzó su carrera como arquitecto independiente y, durante la dictadura, trabajó en la ONG “Taller Norte” desarrollando un intenso trabajo en programas de mejoramiento habitacional. Con el retorno a la democracia, se integró al mundo académico en la Universidad de Santiago de Chile, donde fue parte de la creación de la Escuela de Arquitectura, uno de sus primeros directores y primer Decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Desde enero de 2025 es presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.

Para citar este artículo:

Rodolfo Jiménez Cavieres. Enseñar arquitectura: Un enfoque hacia la sostenibilidad y los derechos humanos. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 8, núm. 37, Arquitectura, ¿para quién? A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2025.