Por Elena Gras |

CRÍTICA URBANA N.26 |

La sindemia de la COVID 19, el aislamiento domiciliario, las políticas que han restringido el movimiento y la circulación han puesto en las agendas domésticas e institucionales el análisis de los modelos de desarrollo de las ciudades y los potenciales problemas derivados de la creciente urbanización; transversal a la aportación de soluciones y alternativas se erige la salud pública.

No extraña pensar que es un tema que rebosa interés cuando las estimaciones para 2030 son que 6 de cada 10 personas vivirán en áreas urbanas y que para el 2050 el 70% de la población mundial estará instalada en entornos urbanos.

Las ciudades, consideradas como la cuna del desarrollo, la innovación y el avance económico, se enfrentan al reto que suponen las transiciones epidemiológicas y demográficas de las sociedades modernas y los avances tecnológicos y, con ello, la corresponsabilidad de adaptarse a presenciar futuras pandemias.

Asimismo, la planificación urbanística debe tener una mirada dirigida a la promoción de la salud de las poblaciones, y adoptar una actitud resiliente para afrontar ese doble reto que se atisba en el futuro más inmediato.

En el nicho de esa preocupación, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y concretamente el ODS 11, intenta promover una guía internacional para alcanzar la construcción (física y simbólica) de ciudades inclusivas, sostenibles, saludables y capaces de hacer frente y adaptarse a los cambios político-sociales, medioambientales y culturales de cada contexto.

Favela, por LanKogal, en Adobe Stock

Entendiendo el presente

El éxodo masivo que experimentó el mundo rural en pro de la macroindustrialización de los núcleos urbanos en los comienzos de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, supuso la transformación de familias campesinas en obreras, quienes se instalaban en las inmediaciones de las industrias en condiciones de hacinamiento. Este hecho apela directamente a la figura de la epidemiología urbana y social con su rol de identificar los nodos de enfermedad, de aplacarlas y proveer de medidas preventivas y de promoción de la salud que pusieran en el centro del discurso los determinantes sociales de la salud y la mitigación de las desigualdades sociales.

Tampoco extraña pensar cómo la doctrina higienista ha acompañado de cerca el desarrollo de la urbanización y la arquitectura de los siglos XIX y XX, con estimulantes resultados en la contienda de limitar los avances de las epidemias. La emancipación definitiva de ambas disciplinas se fecha a partir del desarrollo de antibióticos y vacunas, momento en el que se disipó la atención hacia otras cuestiones de interés público como la movilidad, la contaminación ambiental urbana, la transformación de espacios verdes y azules, la seguridad urbana…

En este contexto, no será coincidencia, por tanto, que la serendipia de Fleming con la penicilina en 1928 y la publicación de la Carta de Atenas resultante del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna celebrado en 1933, con la que se pretendía dar respuesta a las necesidades arquitectónicas de las sociedades contemporáneas, prácticamente se solapen en el tiempo.

La comprensión holística de la salud pasa por entender que ésta depende de las circunstancias contextuales en las que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, nos relacionamos y envejecemos. A partir de ahí, podríamos hacer una analogía con el rol que ejercen los entornos urbanos en cada una de esas etapas y cómo deberían planificarse las ciudades para salvaguardar el máximo estado de salud y el máximo aprovechamiento de cada una de esas fases como gestoras de bienestar de las poblaciones; haciéndose imprescindible un enfoque intersectorial en ese proceso.

La urbanización y la expansión de los entornos urbanos invoca la premura de plantear un debate global: por un lado, para analizar la explotación de recursos medioambientales, la modulación del cambio climático, el desabastecimiento de recursos naturales, los cambios de uso del suelo, el cambio paisajístico, las islas de calor, la contaminación atmosférica…; por otro lado, para investigar la exclusión social, la pobreza y las desigualdades sociales que se muestran, en conjunto, como determinantes de salud.

En este punto, huelga decir que las desigualdades en salud son las diferencias en salud innecesarias y evitables y que, además, se consideran injustas.

Así, la ciudad se erige como un marco contextual para estudiar la salud y el urbanismo se ensalza como su potencial determinante.

Reflexionando sobre el futuro

A lo largo de la historia, se han publicado múltiples investigaciones que evidencian el efecto del entorno en la salud, siendo éste un campo de interés en auge en salud pública. Esto supone un cambio conceptual de entender la salud en términos biomédicos a considerar influencias del ambiente en los resultados en salud de las comunidades.

Ejemplos de estas investigaciones las firman Villermé, epidemiólogo y economista francés, mostrando a principios del siglo XIX cómo la mortalidad en zonas de París cuyas viviendas estaban exentas de pagar impuestos, por cuestiones de pobreza, era mayor que en otros barrios. Engels, politólogo y sociólogo alemán, identificando a mitad del siglo XIX cómo la mortalidad en barrios periféricos de Manchester respondía precisamente a la clase social media del vecindario y no tanto a la clase social individual. W.E.B. Du Bois, sociólogo e historiador estadounidense comprometido con el movimiento panafricanista, realizando una de las investigaciones sociológicas urbanas más importantes a principios del siglo XX, donde concluía que había una relación directa entre los condicionantes vitales y la mortalidad de la población negra en Filadelfia.

Este interés en señalar al contexto como determinante en salud se fue diluyendo a lo largo del siglo XX, virando hacia un paradigma más individualista. No obstante, a contracorriente de estas tendencias, salubristas, urbanistas y epidemiólogas modernas han investigado y mostrado diferencias en la esperanza de vida en ciudades de todo el mundo bajo la mítica frase del metro de Londres “Mind the gap”, en referencia a tener presente “la brecha” social en las ciudades.

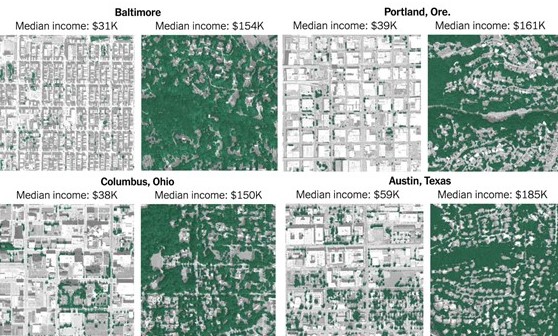

Ejemplos de ello serían el mapeo presentado a principios del siglo XXI, por el London Health Observatory, donde se visualizaban las diferencias en la esperanza de vida siguiendo una línea del metro de la ciudad de Londres: cada parada de metro suponía la pérdida de un año en la esperanza de vida con respecto a la anterior. O la Fundación Robert Wood Johnson, que ha financiado varios proyectos sobre las disparidades de salud en áreas metropolitanas de ciudades estadounidenses, en las cuales la esperanza de vida varía dramáticamente en 20 años en vecindarios separados con menos de cinco millas[1].

En España se han llevado a cabo varias ediciones coordinadas del Proyecto Medea[2], cuyo objetivo ha sido analizar las desigualdades socioeconómicas y medioambientales en áreas pequeñas de ciudades de España, liderado por la salubrista y epidemióloga social Carme Borrell y un proyecto similar a nivel europeo, INEQ-CITIES, donde participan las ciudades españolas de Barcelona y Madrid.

Vídeo Minuto Experto Escuela Andaluza de Salud Pública. Salud en las ciudades, Carme Borrell. https://youtu.be/l4FQ_sOY3Lc

De estos proyectos se subraya la idea de que las desigualdades sociales en salud vinculadas al urbanismo son pronunciadas y que la crisis sanitaria global de la COVID19 ha acrecentado estas desigualdades.

Como puntualiza Ana Diez-Roux, médica salubrista pionera en los estudios urbanos y desigualdad social, reducir los factores para enfermar y blindar la salud de las poblaciones requiere de una gestión integrada y coordinada, donde el urbanismo debe asumir su compromiso y responsabilidad como agente vital de salud.

Urge repensar los entornos urbanos y la sostenibilidad de los mismos. Urge repensar las ciudades para construir salud.

___________

Para más información

Ciudad Urbanismo y Salud. Documento Técnico de criterios generales sobre parámetros de diseño urbano para alcanzar los objetivos de una ciudad saludable con especial énfasis en el envejecimiento activo. Fariña J, Higueras E, Román E. 2019.

Virginia Commonwealth University Center on Society and Health (2022) Mapeo de ciudades estadounidenses

ONU-Habitat: Las ciudades, “causa y solución” del cambio climático

Salubrismo o barbarie. Un mapa entre la salud y los determinantes sociales. López Ruiz, V., & Padilla Bernáldez, J. 2017. Atrapasueños editorial. ISBN 978-84-15674-75-7.

Urbanismo, medio ambiente y salud. Serie Nueva Salud Pública. Escuela Andaluza de Salud Pública. 2011.

Notas

[1] Véase el artículo de Mario Tapia “Tu esperanza de vida puede caer de 87 a 67 años, dependiendo donde vivas”. Crítica Urbana, n. 17, marzo 2021

[2]Proyecto Medea, http://proyectomedea.org/

Nota sobre la autora

Elena María Gras García, graduada en Medicina (Universidad Autónoma de Madrid, 2019), médica interna residente en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública (Hospital universitario Reina Sofía, Córdoba, 2021). Máster en Salud Pública y gestión sanitaria (Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, 2022).

Para citar este artículo:

Elena Gras. Repensando ciudades, construyendo salud. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 26 Hábitat y salud. A Coruña: Crítica Urbana, diciembre 2022.