Por María Carla Rodríguez |

CRÍTICA URBANA N.29 |

La etapa actual del capitalismo financiarizado ha potenciado los procesos de urbanización generalizada, provocando el fenómeno de explosión/implosión de las ciudades anticipado por Henry Lefebvre en 1970. En América Latina, esto ha profundizado el desarrollo territorial desigual: se exacerba la microsegración a la par de la expansión desmesurada de las superficies urbanizadas que alimentan el maldesarrollo y la crisis ambiental.

Como ha demostrado Samuel Jaramillo, la especulación inductiva, sostenida por Estados nacionales y locales dirigidos por gobiernos tanto neoliberales como progresistas durante las últimas décadas, ha provocado la producción masiva de vivienda social en localizaciones hiperperíféricas, operaciones de renovación urbana de alta gama con su secuela de gentrificación, urbanizaciones privadas amuralladas (en barrios cerrados o torres de localización estratégica) y extensos parques habitacionales que permanecen desocupados.

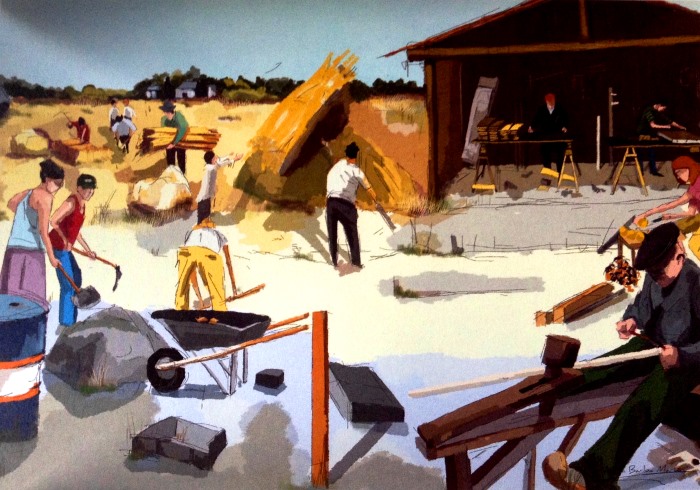

Cooperativa La Fábrica. Ciudad de Buenos Aires. MOI. Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Argentina. Foto: Néstor Jeifetz.

Al mismo tiempo, la inquilinización creciente se instaló como un mecanismo privilegiado de extracción de rentas por el capital financiarizado y su lógica también penetró en los procesos urbanos populares, donde el emprendedorismo individualizante campea como ilusión de escapar de la pobreza, junto con la expansión de la economía ilegal (tráfico de drogas, armas y personas) que retroalimenta el circuito.

La urbanización popular, al ser un producto del trabajo humano y contener un tiempo determinado, tiene valor y es posible asignarle un precio en el mercado, que se realiza cuando su productor deja de consumirla y la introduce en el cambio[1]. Las modificaciones que están ocurriendo en buena parte de las áreas urbanas informales de América Latina, están relacionadas con este desarrollo de la mercantilización de las viviendas allí existentes. Hacinamiento, barrios enteros sin agua, alquileres formales e informales que se vuelven impagables, endeudamiento familiar que crece como contracara del endeudamiento externo a escala macro, constituyen lo que la urbanista Raquel Rolnik[2] denomina la “colonización financiera del suelo y la vivienda”, mediante la expansión de los mercados informales del hábitat altamente expoliativos –es decir, que fijan precios afianzados en su carácter de rentas de monopolio para amplias capas populares– en gran medida mujeres jefas y migrantes que no tienen otras opciones y que las políticas de hábitat neoliberales alientan y retroalimentan, a través de mecanismos como subsidios para la emergencia tipo vouchers.

Este panorama general, también ha redundado en el feroz incremento de la alienación residencial, es decir, la pérdida creciente de control sobre las condiciones cotidianas del habitar por amplias mayorías de la población.

Recuperaciones históricas que pueden ser buenas nuevas

Como respuesta frente a estas tendencias se sobreimprimen, surgidas de la disputa y resistencia políticamente orientada y enraizadas en esa heterogeneidad de formas de producción y consumo populares del hábitat no mercantiles en América Latina, procesos explícita –y políticamente- orientados a la desmercantilización social, que trazan sentidos divergentes, productores de nuevos comunes urbanos contrapuestos a la privatización generalizada. De este modo, la producción social autogestionaria del hábitat, como la conceptualiza Néstor Jeifetz[3], propone la gestación de un urbanismo centrado en la Vida que, en las ciudades de América Latina, se viene desarrollando a través de un proceso particular de movilidad de ideas, saberes y prácticas de transformación sociopolítica, caracterizado por el ensayo de formas de organización asociativas basadas en relaciones sociales sin explotación, dirigidas a la producción de bienes de uso, bajo formas de propiedad colectiva o comunitaria, donde los aportes de trabajo manual e intelectual, en principio, no se encuentran escindidos como premisa organizativa y la participación sustantiva constituye un eje rector de la praxis.

En estas experiencias, el control y la direccionalidad del proceso de producción del hábitat y sus componentes se ponen en manos directas de los habitantes/productores asociados, con el objetivo de satisfacer específicas necesidades sociales, que no son ilimitadas, como plantea el ideario neoliberal, sino bien precisas, como lo ha señalado Manfred Max Neef basado en su amplia investigación histórico comparativa: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Autogestión, propiedad colectiva, ayuda mutua y perspectiva de integralidad, que abordan ese conjunto de necesidades básicas a través de la gestación del hábitat y el proceso de habitar, interactúan contradictoriamente con la institucionalidad vigente, mercantil y estatal[4], e impulsan en el territorio la reapropiación/producción de comunes urbanos: conjuntos de hábitat -viviendas y equipamientos colectivos, a veces de uso público-, administrados y habitados en comunidad, recreando y conjugando tradiciones europeas y prácticas originarias y de afrodescendientes en los contextos latinoamericanos.

La producción autogestionaria del hábitat se diferencia de experiencias del emprendedorismo y sus variantes -que se mezclan en la bolsa de la economía social o popular- porque privilegian la gestación de una subjetividad centrada en el “ser en comunidad” y el escalamiento de las capacidades de planificación y producción colectivas de bienes de uso para la vida, versus la ilusión de la inclusión social producto de un esfuerzo individual y meritocrático, desenraizado del ser social e ignorante de la dinámica de producción social de la desigualdad y la exclusión provocados por los procesos concentradores del capital.

Comuna Amatina. Antímano. Caracas. Movimiento de Pobladoras y Pobladores. Venezuela. Foto: María Carla Rodríguez

Derroteros autogestionarios y comunales en América Latina

Un caso paradigmático en la producción autogestionaria de comunes urbanos es el plasmado en la legislación uruguaya sobre vivienda y cooperativas. El resultado ha sido un sistema cooperativo de vivienda de usuarios, en el cual la cooperativa es propietaria de las viviendas y el socio es adjudicatario de las mismas (con el “uso y goce”). La Ley Nacional de Vivienda de 1968 del Uruguay -surgida en un contexto sociopolítico de gran movilización social, sindical y política- dotó de un cauce institucional a la producción habitacional autogestionaria de mayor envergadura y continuidad a escala continental, apoyada en la emergencia y desarrollo de un movimiento social: la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua).

Este ejemplo ha inspirado el despliegue de una vía urbana autogestionaria de producción del hábitat que se impulsa hace décadas en distintas ciudades de América Latina. En ese derrotero, puede mencionarse la red de organizaciones integradas en la SELVIHP con los ejemplos de:

a) su aporte al proceso de gestación de la Ley 341/00 de Autogestión en la Ciudad de Buenos Aires, primera ley de autogestión de Argentina, con cientos de viviendas en conjuntos habitacionales localizados en áreas urbanas centrales y el impulso de experiencias piloto, leyes y políticas nacionales de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular impulsadas desde el MOI y otras organizaciones del Colectivo Hábitat Popular;

b) en Brasil, la gestación de programas locales y estaduales (San Pablo, 1993-95) y su escalamiento nacional mediante programas auspiciados por el Partido de los Trabajadores (Mi Casa Mi Vida-Entidades) y un proyecto de ley nacional, con el fuerte protagonismo de la Unión Nacional de Movimientos de Moradía;

c) la instalación de la autogestión del hábitat urbano vinculada con el desarrollo de la perspectiva comunal en Venezuela (Programa de Autogestión en el marco de la Gran Misión Vivienda y relacionado con la perspectiva del Poder Comunal) impulsada por el Movimiento Pobladoras y Pobladores;

d) la contribución a la recuperación histórica del cooperativismo en el corazón del neoliberalismo en Chile (Red Hábitat Chile, en Santiago y Valparaíso, con la experiencia piloto Ñuke Mapu) y los sostenidos intercambios con otros movimientos territoriales como MPL y UKAMAU; en Panamá, la organización del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton -MOCONA- con experiencias piloto autogestionarias en varias comunas. Asimismo, en diversos países de Centroamérica existen experiencias y propuestas que la propia FUCVAM ha irradiado entre las cuales se articuló la red COCEAVIS, donde destacan, en El Salvador, las experiencias cooperativas impulsadas por FESCOVAN. Finamente, México –a partir, sobre todo, del terremoto que afectó el DF en 1985- tiene su propia y nutrida trayectoria en esta perspectiva, dentro del universo de modalidades de producción social del hábitat que Enrique Ortiz y la HIC vienen visibilizando con coherencia y firmeza a lo largo de los últimos 50 años.

Invitación

La experiencia transitada evidencia que son los procesos políticos que construyan -o no- los pueblos, los que gestan las condiciones para un posible ensanchamiento de cauces societales que subviertan los derroteros del maldesarrollo imperante. Las capacidades humanas, el desarrollo sociotécnico, los medios de producción y bienes naturales para pensar otro rumbo, existen. Las señales de la Madre Naturaleza, también.

____________

Notas

[1] Pradilla Cobos, Emilio (1987). Capital, Estado y vivienda en América Latina. México DF: Fontamara.

[2] Rolnik, Raquel (2017). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Santiago de Chile: LOM Editores.

[3] Jeifetz, Néstor (2018) El horizonte autogestionario desde una apropiación práctica y cotidiana del marxismo. Periferias. Revista de Ciencias Sociales, núm. 26, segundo semestre de 2018. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.

[4] Rodríguez, MC, & Ciolli, V. (2011). Tensiones entre el emprendedorismo y la autogestión: el papel de las políticas públicas en este recorrido. Revista ORG&DEMO, vol. 12 (1), 27-4.

Nota sobre la autora

María Carla Rodríguez. Socióloga. Profesora de Teoría Urbana, carrera de Sociología e Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Argentina.

Para citar este artículo:

María Carla Rodríguez. Ciudades y territorios para la vida. La concepción autogestionaria del hábitat.. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.6 núm. 29 Gestión comunitaria. A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2023.