Por Jean-Pierre Garnier |

CRÍTICA URBANA N.14![]()

|

“Resumiendo en pocas palabras la problemática que sugiere el título, las ciudades medianas y pequeñas1 llevan a cabo una lucha de David contra Goliat frente a las ciudades globales o mundiales conectadas a los flujos de capital transnacional para subsistir dignamente desconectadas como lo están de dichos flujos. En sentido polémico y crítico algunos proponen restablecer a nivel local los antiguos principios del municipalismo libertario o del más reciente socialismo autogestionario.”

Pero esto implicaría olvidar que los lugares donde se pondría en práctica esas alternativas están insertos en el entramado territorial capitalista -nacional y global- y sometidos a cada vez más limitaciones. En resumen, lo local pesa cada vez menos frente a lo global. Pero, ¿pueden estos intersticios ser lugares donde empezar la resistencia y entrever respuestas a la espera de una buena y necesaria contraofensiva al capital a escala nacional o internacional?

En la actualidad, la urbanización del capital, y en particular la evolución de las relaciones sociales capitalistas de las grandes aglomeraciones urbanas, puede interpretarse de acuerdo con un esquema de causalidad con tres aspectos: transnacionalización, metropolización, gentrificación, a los que se puede agregar un cuarto aspecto complementario: la marginalización territorial creciente de gran parte de las clases populares. Como en las fases anteriores, la dinámica actual del capitalismo obedece a las lógicas y a los procesos estructurales de su modo de producción. Desde el último tercio del siglo XX asistimos a un nuevo modelo de acumulación del capital fundado en cuatro procesos interconectados e interactivos: la financiarización, la tecnologización, la flexibilización y, en el plano espacial, la transnacionalización. La metropolización y el abandono de las ciudades medianas y pequeñas se desprenden de esos procesos.

Gran parte del sistema territorial nacional queda fuera del juego; las instituciones supranacionales (FMI, OMC, Banco Mundial o “las grandes directrices de política económica” de la Unión Europea) lo obstruyen y se aprovechan de él; también las entidades infranacionales, como las regiones urbanas y las metrópolis, lo obstaculizan en beneficio propio. Dejo expresamente de lado las obstrucciones supra porque son las de índole infra las que dan lugar a la metropolización. En otras palabras, la transnacionalización del capital privado es lo que priva a los estados-nación de gran parte de su soberanía económica, dejándoles, por otro lado, toda la libertad –en principio- para gestionar los conflictos políticos e ideológicos que de ella puedan derivar. En términos marxianos, el aumento de la explotación a escala transnacional va a la par con el de la dominación a escala nacional, como lo pone de manifiesto el endurecimiento de la represión a los movimientos sociales en Francia.

París, centro de negocios. Foto: Alexandre L, en Unsplash.

Poco importan las fronteras para los capitales transnacionales, que localizan y concentran sus inversiones en el seno o en las periferias de unas cuantas grandes aglomeraciones urbanas. Son varias las razones para estas iniciativas: 1º las economías de escala reducen los costes de transacción así como los costes de las condiciones generales de producción y circulación de capital; 2º la concentración en un mismo lugar de las oportunidades de inversión (presencia de trabajadores calificados, potencial de investigación y servicios públicos de calidad); 3º los efectos de sinergia entre las diferentes empresas, un conjunto de factores que favorece la formación de redes de contacto entre dirigentes, la conformación de una cultura de empresa y de una ética del trabajo abstracto, etc., todo ello sin contar con el mercado local o regional. En definitiva, la inversión atrae la inversión, las empresas multinacionales atraen a otras empresas multinacionales. Los grandes centros directivos (matriz y sedes sociales), con todos los servicios y equipamientos relacionados, se agrupan en muy pocas metrópolis globales.

La transnacionalización del capital -o dicho de otro modo, su autonomización al margen de los estados para encontrar los puntos de anclaje territorial a escala planetaria- apuesta por ciertas áreas urbanas llamadas metrópolis sin considerar el resto del territorio nacional, cada vez más desatendido. Estas metrópolis deben reunir los tres componentes claves que cumplen con los criterios de implantación definidos por los responsables y los estrategas del capital transnacional: centros directivos (centros de negocio) para acoger a los cuarteles generales de las firmas; centros de investigación y de enseñanza superior (pública o privada); actividades productivas de alta tecnología. A estos componentes básicos hay que añadir los equipamientos complementarios que necesita la clase dirigente para sus encuentros y su ocio: palacios de congresos, auditorios, centros de exposición, salas de conciertos… Este asiento espacial del capital pone en competencia “libre y no falseada” a unas metrópolis contra otras, de modo que incite a los gestores políticos, secundados por sus expertos y consejeros -urbanistas y arquitectos, entre otros- a volverlas atractivas mediante políticas de ordenamiento urbano adecuadas, es decir, competitivas con relación a sus rivales.

En otras palabras, la metropolización no es sólo un proceso urbano resultante del proceso más vasto de transnacionalización del capital. Es también resultado de la política urbana, basada en la oferta de condiciones de localización conformes a las exigencias indicadas más arriba, propuestas por los alcaldes -asistidos por sus expertos- a los capitalistas “sin fronteras”. Exigencias que, más que de amplitud, son de altura: altas tecnologías para sus actividades, alta calificación para sus trabajadores, altas rentas para sus habitantes, equipamientos de alto nivel para residentes y visitas de alto rango, además de cerezas (verdes) ecológicas en el pastel metropolitano, “alta calidad ambiental” en cuanto a ordenamiento urbano, urbanismo y arquitectura.

El impacto espacial negativo de las políticas de metropolización, en caso de que se reconozca, normalmente se minusvalora; algunas regiones urbanas son las que prosperan, mientras que la mayor parte del territorio nacional, aparte de las zonas turísticas, declina. A la postre, lo que se produce es una des-solidarización de los territorios metropolitanos respecto a los no metropolitanos, ya sean éstos ciudades medianas, pequeñas o espacios rurales.

Las grandes ciudades o metrópolis responden a las demandas o presiones del capital transnacional. Un “sinnúmero de coaliciones, de fórums y de redes reagrupa a las ciudades de las cuatro partes del mundo”2; congresos, salones, encuentros, exposiciones reúnen a las “elites metropolitanas” avaladas por las agrupaciones de diversos dirigentes capitalistas que aseguran la realización de sus intereses a escala planetaria. Unas y otras tienen el hábito de entablar, colectiva o individualmente, pública o discretamente, fructuosos diálogos al margen de los canales diplomáticos. Las metrópolis calcan el modo de actuar que han adoptado las firmas y los grupos capitalistas transnacionales: “evitan cada vez más a sus gobiernos nacionales y se organizan entre sí para encontrar soluciones”3. Este acuerdo -por no hablar de complicidad-, en la cúspide y más allá de las fronteras entre los poderes metropolitanos y las potencias privadas u organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, Comisión Europea… al servicio de estos últimos) tiene el efecto de agravar a escala nacional el carácter desigual de un modelo de desarrollo territorial que deja a un lado a las ciudades medianas y pequeñas y a los espacios rurales.

A este respecto conviene disipar la ilusión, extendida por los partidarios de la metropolización, de que el territorio sobre el que “irradia” la metrópoli se beneficiará del desarrollo de ésta y que el beneficio será mutuo. En el plano espacial, esta representación ideológica refuerza el supuesto liberal de la “difusión”: la riqueza de unos beneficiará mecánicamente a todos, supuesto que la propia realidad desmiente, lo cual significa volver a la ilusión ideológica de las “metrópolis de equilibrio”, idea lanzada en los años sesenta en Francia en un contexto en que el Estado tenía capacidad de maniobra para orientar la ordenación y el desarrollo económico del territorio. Geógrafos y planificadores constataron y lamentaron los desequilibrios en el desarrollo del territorio francés.

En 1964, la Delegación de Ordenación del Territorio y Urbanismo eligió ocho ciudades como “metrópolis de equilibrio”: Lille-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz, Estrasburgo, Lyon-Grenoble-Saint-Etienne, Marsella, Toulouse, Burdeos, Nantes-Saint-Nazaire. Después se agregó otras cuatro ciudades: Rennes, Clermont-Ferrand, Dijon, Niza. Todas ellas se beneficiaron de una política voluntarista destinada a mitigar el peso de París, a impulsar procesos de desarrollo regional más autónomos y más “armoniosos”, Y fueron favorecidas con equipamientos e inversiones públicas. Pero a partir de los años setenta, el balance fue bastante exiguo y sobre todo decepcionante: por una parte, no se frenó mucho el crecimiento hipertrófico de l’Ille de France y, por otra parte, las metrópolis de equilibrio obstaculizaban sobre todo el desarrollo los correspondientes sistemas urbanos de las ciudades pequeñas y medianas, estimulando, entre otras cosas, la emigración de las nuevas generaciones de titulados hacia las primeras.

En consecuencia, en el marco del cuarto plan de desarrollo (1976-1978) se puso en marcha una política a favor de las ciudades medianas que estaban amenazadas de despoblación. Los planificadores franceses consideraron que las ciudades medianas eran un modelo alternativo a los problemas que había engendrado el crecimiento urbano de las grandes aglomeraciones, que ya entonces se consideraba excesivo. Se insistió particularmente en que las ciudades medianas disponían de un marco de vida más “acogedor” en el que se podía concebir una vida urbana más agradable a “escala humana”, basada en la “proximidad”, el “conocimiento mutuo”, “vivir en sintonía” y “cerca de la naturaleza”. La posible llegada de nuevos habitantes a estas ciudades medianas hizo que los poderes públicos tomaran conciencia de que éstas deberían responder a las necesidades de los nuevos residentes ofreciéndoles vivienda, así como condiciones de vida y de formación para la acogida de nuevas generaciones procedentes del mundo rural. Podría decirse, pues, que las ciudades medianas quedaron integradas como categoría urbana a la política nacional de ordenamiento del territorio.

Sin embargo, la política de ciudades medianas tropezó con un contratiempo. Su lanzamiento se efectuó en el mismo período que el capitalismo se transnacionalizaba, provocando el auge de las metrópolis. En Francia, la política de ciudades medianas era tan ambigua que correspondía más a las políticas de ordenamiento urbano que a una verdadera política de planificación de todo el territorio nacional. En realidad, mientras que se esperaba que la política de metrópolis de equilibro estructurara el espacio regional ofreciendo polos de calidad alternativos a la expansión parisina, la política de ciudades medianas se desplegaba a través de proyectos de ordenación urbana, dotación de equipamientos y desarrollo de servicios públicos centrados en las propias ciudades. Era como si las ciudades medianas no pudieran ser consideradas como elementos activos de la planificación territorial, sino más bien como lugares de regulación de las tendencias del conjunto de la sociedad.

Marsaille. Foto: Elisa Schmidt, en Unsplash.

Con el giro neoliberal de los años 70-80, se fue abandonando las políticas keynesianas de planificación territorial. Hoy, la división social funciona a escala planetaria; los países del sur proporcionan recursos naturales extraídos de sus subsuelos y mano de obra a bajo precio que permiten al capitalismo financiero acumular superbeneficios gracias a la sobreexplotación4; ahora los representantes políticos y los tecnócratas responsables de cada metrópoli prefieren hacer inversiones públicas en las infraestructuras y los equipamientos necesarios para que ésta adquiera, mantenga o consolide una posición ventajosa respecto a metrópolis rivales con el fin de captar los flujos del capital transfronterizo. En cuanto al nivel nacional, la deslocalización industrial hacia los países del sur o del este europeo ha despojado a los territorios extrametropolitanos y a sus ciudades de las tareas de producción que les había asignado la anterior división espacial del trabajo. La pérdida de puestos de trabajo poco calificados en fábricas y talleres ha provocado el declive demográfico de los municipios obreros y, en consecuencia, el descenso de los precios inmobiliarios concatenado con la crisis de las finanzas públicas y la reducción de los servicios públicos. De este modo, los trabajadores de estas regiones han pasado del rango de explotados en el mercado interior al de excluidos del juego de la transnacionalización neoliberal.

Los entusiastas discursos que pretendían legitimar las reformas territoriales de la pasada década para redefinir las delimitaciones y las competencias de las colectividades locales, en particular la ley para modernizar la acción pública territorial y fortalecer las metrópolis de 2014, no han influido en modo alguno a fortalecer los territorios que supuestamente se debería «dinamizar». Por el contrario, lejos de estimular el desarrollo del territorio, estas reformas han contribuido con frecuencia a su estancamiento o incluso a su decadencia. En el plano territorial, como en otros ámbitos, la contrarreforma neoliberal iniciada en los años setenta ha provocado un debilitamiento de la solidaridad nacional que se traduce en el abandono y la marginación de las zonas situadas fuera de las áreas metropolitanas.

Las desigualdades socio-espaciales se han ido acentuado por efecto de la metropolización. Por ejemplo, la prioridad que se ha dado a la red ferroviaria de alta velocidad, que prácticamente sólo enlaza las metrópolis, ha comportado el abandono de las líneas secundarias que conectaban entre sí a las ciudades llamadas también secundarias, y a éstas con las metrópolis, aumentando el aislamiento entre ellas. Asimismo, se ha producido el cierre de servicios públicos (hospitales, tribunales, escuelas y centros de formación, servicios fiscales), que obliga a sus habitantes a trasladarse cada vez más a las metrópolis para resolver sus problemas en materia de educación, atención médica, impuestos, etc.

Esta polarización socio-espacial metropolitana ha comportado también una brecha socio-espacial entre la población acomodada y diplomada (burguesa o neo-pequeña burguesa), que se beneficia de la riqueza y las actividades concentradas en las metrópolis, y la de las zonas apartadas y abandonadas donde vive la mayoría de sus habitantes con bajos ingresos y niveles de estudios inferiores, generalmente mal considerada u olvidada por la primera. En las ciudades más pequeñas, la población es de edad avanzada y las tasas de desempleo y pobreza (1 de cada 5 habitantes) son más altas que en las zonas metropolitanas. Además, en Francia, la redefinición administrativa del territorio, con la reagrupación arbitraria de las antiguas regiones, no ha hecho más que distanciar y marginar aún más a las ciudades pequeñas y medianas de las metrópolis. Se puede hablar, por lo tanto, de un “desenganche”, es decir, de una “fisura” entre territorios: los de crecimiento y los de «declive”, éstos más o menos distantes y relegados de aquéllos hasta volverse casi invisibles para los habitantes metropolitanos5.

En Francia, esta marginación afecta a gran parte del territorio excluido de las metrópolis y casi al 60% del conjunto de la población, cuya mayoría pertenece a las clases populares. La sobreinversión económica, política y simbólica destinada a algunas grandes ciudades metropolizadas se efectúa en detrimento de otras ciudades de menor tamaño. El resultado es un fenómeno de decrecimiento que estimula a algunos geógrafos, demógrafos o historiadores a calificarlas de ciudades “encogientes”, “contrayentes” o “declivantes”. A escala del territorio francés, encontramos nuevas formas del famoso “desarrollo desigual y combinado” propio del capitalismo, que puso de relieve el líder y teórico marxista León Trotsky basándose en la situación que prevalecía en Rusia: el sobredesarrollo de algunas zonas tiene como resultado el declive y la marginación de otras. Queda por ver si no es engañosa esta imagen negativa de las ciudades estancadas o en declive, en contraste con la imagen eminentemente positiva y en pleno apogeo de las ciudades hiperactivas y atractivas que se empeñan en dar los gestores de las metrópolis.

Algunas cuestiones se imponen. Se imponen algunas preguntas.

¿Hay que considerar el decrecimiento urbano y la falta de dinamismo demográfico como fatalidades vinculadas al ciclo de vida “natural” de las ciudades, ciclo calcado ideológicamente del ciclo económico expansión/recesión? ¿Están irremediablemente condenadas a la decadencia casi la mayoría de las ciudades medianas, por no hablar de las pequeñas (el número de metrópolis apenas supera la veintena en Francia), por haber perdido el tren de la globalización económica y la fluidez de los capitales? ¿Debería ser la ciudad metropolitana el lugar de vida por excelencia para los habitantes de la ciudad del mañana? ¿Habría que establecerlo ya como el modelo indiscutible de civilización urbana? ¿Tendría lo cuantitativo que hacernos olvidar de lo cualitativo? ¿Es el crecimiento sinónimo de desarrollo?6 Se empieza a percibir hoy en día que un número cada vez mayor de personas, todavía en minoría sin duda, entre ellas algunos investigadores urbanos, algunos representantes políticos locales y también habitantes de las ciudades, se niega a adoptar el lema “fuera de la metrópoli, no hay salvación”.

En efecto, desde principio de siglo, diversos y dispersos círculos de reflexión sobre el futuro de las ciudades han empezado a cuestionar la idea de que es ineluctable la polarización de la urbanización en unos cuantos puntos del territorio y del planeta en general. Según opinan quienes participan en estos grupos, es necesario dejar de asumir que las ciudades son productos sometidos al ciclo de la innovación tecnológica y de reducir a sus habitantes a homo economicus, es decir, dejar de reducirlos a su estatuto de productores-consumidores. Ante el auge del capitalismo tecnopolitano, la acumulación de bienes, infraestructuras, equipos, edificios, objetos y personas; ante la congestión del tráfico y la creciente contaminación; ante la especulación inmobiliaria que encarece la vivienda de la metrópoli, sobre todo en las partes centrales, y la hace más inaccesible para las clases trabajadoras empujándolas hacia las periferias cada vez más remotas; ante a la creciente influencia de la tecnología digital que acelera y vincula los ritmos de la vida cotidiana de las personas cada vez más estresadas, el fenómeno del decrecimiento o del crecimiento más lento de las ciudades se les plantea a muchos, no tanto como un problema sino como una oportunidad que hay que aprovechar. En otras palabras, lo adecuado podría ser tomar en consideración escenarios para salir del modelo urbano metropolitano o para tratar de evitar entrar en él. Esta es, de todos modos, la tendencia que adoptan los defensores de la «relocalización».

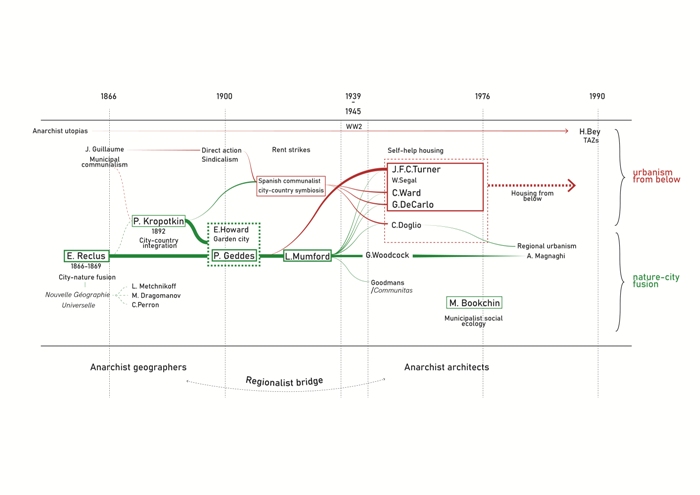

Con este objetivo, podría imaginarse organizaciones urbanas basadas en la sostenibilidad ambiental y no en el despilfarro, que favorecieran una nueva inclusión del individuo en su comunidad o comunidades -no en el sentido comunitario (étnico) del término sino en el sentido del comunalismo libertario del anarquista ruso Pierre Kropotkin o, más recientemente, del ecologista Murray Bookchin- pero de manera atenuada dado el carácter capitalista de nuestras sociedades. En este caso, el comunalismo podría llegar a ser uno de los factores para poner en marcha un hábitat humanizado, ya no artificial, sino con diseño, organización y funcionamiento en gran medida autogestionados, en lugar del universo cada vez más falso y deshumanizado en el que están condenadas a (sobre)vivir las poblaciones metropolizadas.

No faltan pautas y propuestas para revitalizar las ciudades medianas y pequeñas. Durante años o incluso décadas después de la política de promoción de las ciudades medianas, se han celebrado innumerables simposios y reuniones y se han puesto en práctica un sinfín de medidas de todo tipo (financieras, económicas, sociales, urbanísticas, culturales, etc.). Ya se han llevado a cabo diversos proyectos en ciudades más pequeñas para revitalizarlas sobre nuevas bases. Por ejemplo, se ha transformado algunas zonas privadas abandonadas en espacios públicos temporales destinados a talleres infantiles o a huertos colectivos con la ayuda de personas con habilidades artesanales. En varias ciudades medianas y pequeñas, muchos ciudadanos están trabajando conjuntamente con agricultores para establecer “circuitos cortos” de alimentación a fin asegurar así la autosuficiencia y una dieta más barata y menos adulterada que con los alimentos industriales de los supermercados.

Dicho esto, no caigamos en el localismo. En principio, el Estado debe garantizar la solidaridad territorial, pero en la práctica no sólo no frena la metropolización que acentúa las disparidades a costa de las ciudades pequeñas y medianas, sino que, al querer fortalecerlas para que se vuelvan atractivas y seductoras en su escala, las introduce en el juego (mañoso) de la competencia “libre y no falseada” que las desolidariza. Por consiguiente, ¿deben las autoridades locales de los “territorios periféricos” “venderse” y cumplir las exigencias de las empresas, compañías o grupos capaces de establecer allí algunas de sus actividades? En caso afirmativo, ¿cuál de las autoridades locales apuntaría más alto en cuanto a la oferta de ventajas o de concesiones para superar las ofertas de sus rivales? En otras palabras, frente a las metrópolis, la red de ciudades medianas se romperá cada vez más de lo que está.

El enfoque municipalista considera que la auto-organización a escala municipal para poder emancipar los bienes comunales de los intereses privados es el primer paso para que emerja la comunidad política revolucionaria.

No obstante, si bien es posible defender el municipio como el primer eslabón para el ejercicio de la soberanía popular (a condición de que el pueblo pueda autoorganizarse en lugar de delegar dicha soberanía a representantes institucionales que se la quiten), no hay que olvidar los demás eslabones, no sólo aquellos en los que se toman decisiones de importancia creciente a medida que su campo de aplicación se amplía tanto social como espacialmente, sino aquellos campos que hacen posible que las clases trabajadoras y medias (siempre que, por supuesto, acepten aliarse entre sí) afronten y quizá derroten a los poderes privados. Suponiendo que lo local pueda ser el punto de partida de la movilización y autoorganización de un pueblo que lucha contra el capitalismo, sería ilusorio dejarlo solamente a esta escala, cuando el marco de acción del capital se ha vuelto transnacional.

El redescubierto atractivo del socialismo municipal, si bien de inspiración libertaria, tiene indudablemente algo que ver con la pertenencia de los teóricos y activistas de los círculos de la llamada izquierda radical a la clase social de la pequeña burguesía intelectual. Ahora bien, si antaño soñaban con “cambiar el mundo” en su globalidad, hoy parece que han establecido su pequeñez como medida del mundo, precisamente cuando la dominación capitalista se ha hecho global, transnacional, es decir, justo cuando se ha fusionado pura y simplemente con el mundo.

Se podría estar tentado a ver lo anterior como una paradoja. Sin embargo, siguiendo al sociólogo Henri Lefebvre, en este caso nos encontramos una vez más con una contradicción no percibida: la de una clase, la pequeña burguesía intelectual, que ha llegado al límite de sus posibilidades históricas como “agente dominado de la dominación”, retomando la definición de otro sociólogo, Pierre Bourdieu. Sin cuestionar si son conscientes de la función estructural que les asigna la división capitalista del trabajo, los neo-pequeño-burgueses persisten en imaginar que las clases dominadas podrían acabar con la dominación capitalista haciendo, como ellos, caso omiso de los lugares estratégicos desde los que las clases dominantes ejercen su poder y mantienen su dominio. Por tanto, las ciudades medianas y pequeñas solo podrán tomar realmente su revancha si las fuerzas populares unidas, tanto metropolitanas como periféricas, subvierten de forma coordinada todos los niveles del proceso de metropolización.

Traducción: Rosa Tello

______________

Notas

1.- En Francia, se designa ciudad mediana a las que tienen entre 25 000 y 100 000 habitantes. Se considera ciudades pequeñas a las que tienen de 5 000 a 25 000 habitantes. Quedan excluidas de estas categorías las ciudades integradas por aglomeraciones urbanas de más de 200 000 habitantes.

2.- Benoît Bréville, «Quand les grandes villes font sécession», Le Monde diplomatique, marzo, 2020.

3.-Benoît Bréville, «Quand les grandes villes font sécession», Le Monde diplomatique, marzo, 2020.

4.- John Smith, L’impérialisme au XXIe siècle, Éditions critiques, 2019

5.- Guillaume Faburel, Les métropoles barbares, Le passager clandestin, 2018 reed. 2019.

6.- El sociólogo Henri Lefebvre, ya a principios de los años 70, advirtió a sus contemporáneos contra esta confusión. Para él, el crecimiento urbano indefinido, un medio erigido a favor de la acumulación ilimitada de capital, está en el origen del gigantismo de los proyectos urbanos que la metropolización no hace sino materializar.

Nota sobre el autor

Jean- Pierre Garnier. Sociologue urbain. Les thèmes centraux de son travail sont l’urbanisation capitaliste, ses conséquences socio-spatiales et le rôle joué par des techniciens et des intellectuels spécialisés dans les zones urbaines pour justifier les politiques et les transformations territoriales et urbaines..

| Para citar este artículo: Jean- Pierre Garnier. ¿Cuál es el futuro de las ciudades medianas y pequeñas frente a las metrópolis?. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 14 Metrópolis, ¿única alternativa?. A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2020. |