Por Pedro Lorenzo |

CRÍTICA URBANA N. 24 |

Hace tiempo, en 2014 estábamos haciendo un taller en Vallcarca, con una organización ciudadana, para aportar ideas para la mejora del barrio. En plena actividad apareció el técnico municipal responsable de la relación del ayuntamiento con la población y, después de observar el trabajo que se estaba haciendo, dijo: “podéis pensar y proponer lo que queráis que, si es lo que quiere el alcalde, lo utilizará y si no, no. ¿No os habéis dado cuenta de que cuando el alcalde decide hacer algo se apoya en los que aceptan su propuesta? Si sois vosotros, os pondrá a su lado y si son otros, pondrá a esos otros”

Es habitual que la participación ciudadana se utilice para imponer las propias ideas, para blanquear soluciones ya tomadas. Es difícil encontrar administraciones locales de ciudades que consideren realmente necesario o conveniente conocer la opinión de los ciudadanos para hacer mejor su trabajo y no como mecanismo a la moda, que conviene demostrar que se usa, para justificar las propias decisiones y presumir en reuniones y congresos.

Taller PLAN BARRIO en las Veredas Bosigas. Sotaquirá. Colombia. Autor: P. Lorenzo

La participación ciudadana

Participar es formar parte de un hecho o una decisión. Participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía, en los procesos de mejora y/o construcción de su propio hábitat.

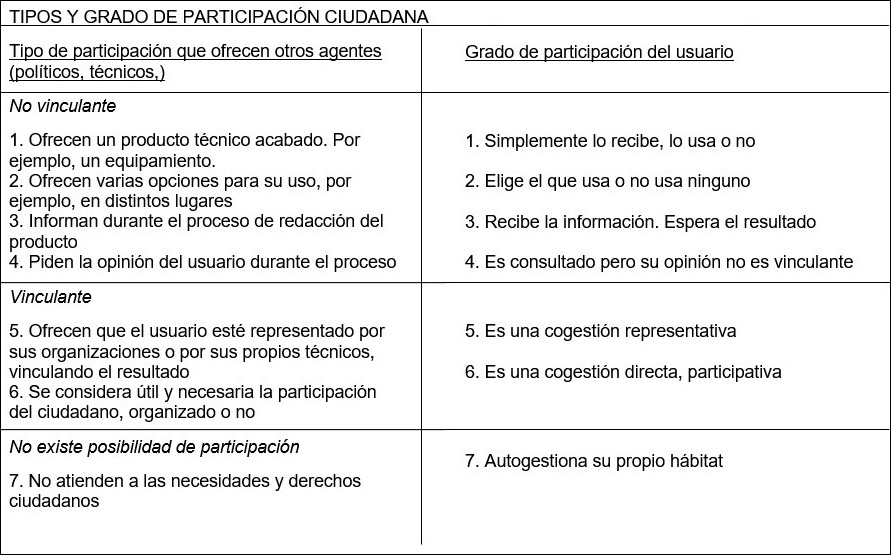

La participación ciudadana (ver cuadro 1) es aplicada por las administraciones locales, según un amplio abanico de tipos que van desde la imposición de las decisiones, la simple información de lo que se va a hacer o, en el caso más avanzado, la petición de opinión durante el proceso, reservándose el derecho a la decisión final, entendiendo que la opinión de la ciudadanía no es vinculante. Esta es la situación habitual en nuestras ciudades

Cuadro 1: Tipos y grado de participación

Existen tipos de participación ciudadana vinculantes, basados en el entendimiento de la necesidad y utilidad de la obtención de la opinión de la ciudadanía, en la aceptación de la cogestión como la verdadera participación. Suelen aplicar mecanismos de democracia participativa. Aunque difíciles de encontrar en nuestras ciudades, se han realizado ejemplos a pequeña escala (barrio o comunidad), que pueden ser gérmenes de aplicación a gran escala.

Participación ciudadana y gestión de la ciudad

Entender la necesidad de una auténtica participación ciudadana y en qué consiste, supone entender qué es la ciudad y su gestión. La ciudad es un organismo vivo, en continua evolución y transformación, siempre con identidad propia y siempre distinta, donde las personas encuentran su hábitat y desarrollan su vida. La ciudad es de las personas que la habitan.

Mejora del barrio Salsipuedes. Moca. República Dominicana. Autor: Equipo Técnico

La realidad de la ciudad existente es el resultado de la aplicación y predominio de los poderes, capacidades, deseos e intenciones de los agentes en presencia, de las múltiples maneras de proponer la realización o mejora del hábitat, entre las que se pueden distinguir dos: aquella que busca la satisfacción de la necesidad o posibilidad de habitar (ciudad para habitar) y aquella que busca el beneficio propio (económico fundamentalmente, pero también el poder político, el poder tecnológico o el prestigio…), aunque el resultado no sea una ciudad para vivir sino una ciudad para comerciar o dominar (ciudad mercado)

Cuando las aspiraciones de las poblaciones coinciden con las de otros agentes (políticos, que ellos han elegido, o técnicos que los atienden) se producen procesos de colaboración que, si no son dominados por los políticos (con políticas benefactoras o asistencialistas) o por los técnicos (con acciones tecnocráticas) pueden dar lugar a la aplicación de mecanismos de búsqueda de una ciudad para vivir mejor. Entre estos mecanismos se encuentra la necesidad de conocer el pensamiento del otro, la necesidad de la participación ciudadana.

Cuando los políticos abandonan a las poblaciones, atendiendo a otros intereses, propios o ajenos (del poder económico, por ejemplo) y los técnicos actúan obedientes o dominados por estos intereses, las poblaciones solo tienen dos opciones: ser un simple cliente de la ciudad mercado que le ofrecen (es la situación generalizada de nuestras ciudades), o autogestionar su propio hábitat.

Administrar la ciudad, para y con la ciudadanía, supone responder a varias preguntas:

¿Se aplican los derechos relacionados con el hábitat?:

Entre estos están el derecho a la vivienda, universalmente aceptado y relativamente aplicado y, en especial, el derecho a la ciudad, en construcción, definido como el “derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos, vulnerables y desfavorecidos, que confiere la legitimidad de acción y organización, basada en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado” y que propone la gestión democrática de la ciudad: “Toda la población tiene derecho a participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación de las políticas públicas de las ciudades”.

¿Qué políticas públicas se aplican?

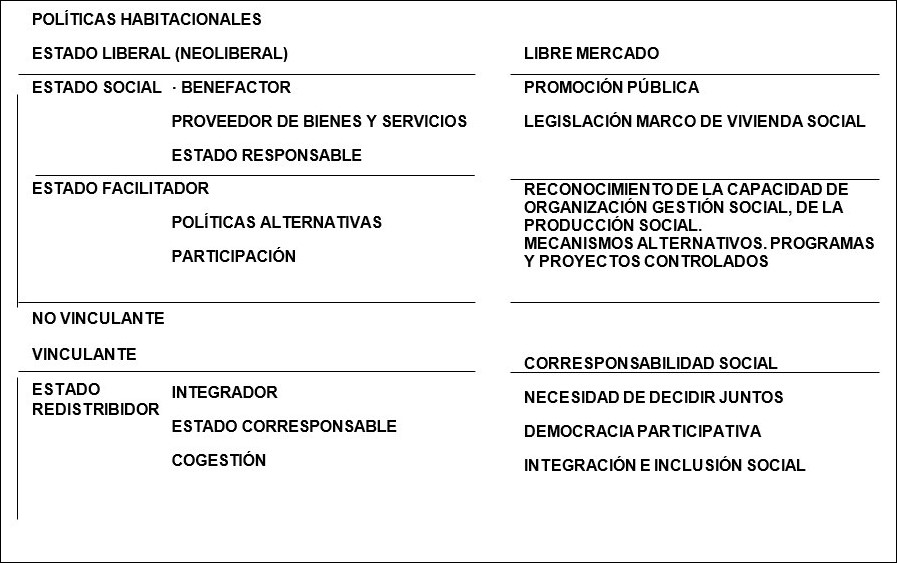

Las políticas habitacionales contemporáneas pueden identificarse dentro de cuatro grandes familias (ver cuadro 2).

Cuadro 2: Políticas habitacionales

- Estado Liberal. Aplica políticas neoliberales con predominio del mercado y el capital. La población se convierte en un simple cliente. Son las predominantes a nivel mundial. Es, habitualmente, la ciudad que vivimos.

- Estado Social. Actúa con consciencia de las carencias habitacionales, normalmente de las cuantitativas, pero considera que es un problema propio al que debe dar solución con sus propios medios y autoridad. Es un estado proveedor de bienes y servicios. Es el estado benefactor.

- Estado Facilitador. Es consciente de la capacidad que tienen las poblaciones de aportar soluciones y medios, tanto materiales como humanos, para la solución de su propio hábitat. El estado diseña políticas que favorecen la corresponsabilidad, pero propuestas desde el estado. Es una política participativa parcial o limitada. Europa, prácticamente, desconoce estas políticas.

- Estado Redistribuidor, Integrador. Tiene como objetivo el reequilibrio social, económico y cultural, y busca la corresponsabilidad real de la población. El método es la democracia participativa. Actualmente se aplica a pequeña escala, en lugares concretos o para resolver proyectos concretos. Es la política de referencia para conseguir una ciudad sostenible y, aquí, sería la política afín a los movimientos derivados del 15M.

Taller PLAN BARRIO. Vallcarca. Barcelona. España. Autor: P. Lorenzo

¿De qué forma se gestiona la ciudad?

Los agentes implicados en la producción o mejora del hábitat son múltiples, pero podemos identificarlos con cuatro grupos.

– La población que vive la ciudad.

– Los políticos, el gobierno local elegido por la población.

– El mercado, el sector productivo, que actúa con el fin prioritario de obtención de beneficio económico y los inversores, el capital que entiende la ciudad como el territorio de su beneficio.

– Los técnicos que pueden actuar como apoyo a cualquiera de los tres sectores indicados.

La relación entre los agentes es muy compleja y se mueve entre dos modelos de gestión de ciudad antagónicos:

Modelo A. Predominio del mercado

Las decisiones se toman en el círculo formado por el mercado, los políticos y los técnicos, dominados por el capital. La población, es tratada como un simple cliente. El objetivo es una ciudad para vender. Es un modelo especulativo con “forma” democrática.

Modelo B. Predominio del ciudadano

Las decisiones se toman en el círculo formado por la población, la administración local, que asume el papel de representante elegida por los ciudadanos y los técnicos (de la población y de la administración). El mercado tiene sus intereses, pero sometidos a los derechos generales sociales. El mercado es el cliente. El objetivo es una ciudad para vivir. La participación ciudadana (cogestión), es la base metodológica de este modelo.

¿Qué características debe tener la correcta participación ciudadana?

– El objetivo:

Proponer mejor la complejidad del hábitat para la gente, con la gente.

– Puntos de partida:

- Entender el hábitat (la ciudad, el barrio…) como un bien de uso (ciudad para vivir) y no como bien de cambio (ciudad – mercado).

- Entender la ciudad o el barrio, como una realidad compleja social, económica y cultural, que supone formas de vida específicas e identitarias de la población, en continua evolución, y que la población las conoce.

– Las condiciones de la aplicación:

Crear los mecanismos que la hagan posible, fijando el lugar y el tiempo de coincidencia de los distintos agentes que participan. En estos mecanismos, los participantes tienen que sentir la utilidad de su opinión, que lo que aportan es valorado y tenido en cuenta. Es la base de la eficacia y de la continuidad de la participación.

¿Cuáles son los mecanismos para la participación ciudadana?

Son múltiples y adaptados a las características del lugar y de la comunidad donde se aplican, pero, de hecho, se pueden distinguir dos grupos:

- Sistemas puntuales de búsqueda en profundidad de la opinión de la ciudadanía. Un ejemplo es el Plan Barrio.

- Sistemas de participación continua. Un ejemplo es la mesa de concertación, que, para que sea eficaz, debe ser vinculante.

El Plan Barrio

El Plan Barrio es un instrumento de opinión, negociación y estrategia para la mejora del hábitat de un barrio o lugar concreto. El objetivo del plan es captar la opinión de los agentes que participan, en especial de la población, para: Establecer las necesidades y posibilidades de mejora, decidiendo el orden de prioridad. Opinar sobre las políticas, programas y proyectos a realizar. Estudiar la situación y posible evolución de la organización, la gestión, la economía y la legalidad, para obtener los resultados deseados.

La metodología que se aplica consiste en trabajo en taller, con presencia de los distintos agentes implicados: población, administración local, técnicos y empresas. Previo a los talleres, por un lado, se determina el área de estudio y se implica desde el principio (el ideal es que lleven la iniciativa) a la población que intervendrá, y por otro, se realizan dos trabajos: el equipo que aplica la metodología, visita el barrio acompañado por representantes de la población y, a partir de los datos existentes, se rellena una encuesta sobre la realidad actual del barrio.

El taller estudia tres temas: la relación del barrio con la ciudad, el barrio en sí y los medios necesarios para conseguir los objetivos planteados. Normalmente se desarrolla en dos días. Posteriormente se redactan los documentos de resultados, que servirán para iniciar los procesos de mejora.

El Plan Barrio se viene aplicando desde 2012, con la colaboración de entidades como ASF. Arquitectura sin Fronteras o el grupo de trabajo de UIA. Unión Internacional de Arquitectos: AWB. Actions without Borders. Las experiencias, con diversos resultados, se han realizado en:

– África:

- Barrio Adjouffou. Abidjan. Costa de Marfil (2012). Estudió la amenaza de ampliación del aeropuerto y de las poblaciones asentadas en terrenos presionados por el mar.

- Daira “27 de Febrero”. Wilaya Bojador. Campamentos Saharauis. Argelia (2014), y, posteriormente (2019), en Tifariti. Territorios liberados del Sahara Occidental.

– Latinoamérica:

- Barrio Salsipuedes. Moca. República Dominicana. (2013) A partir de los resultados del taller, se planteó la rehabilitación integral del barrio, creando calles que permiten el acceso de ambulancias, la renovación de servicios de agua o alcantarillado y la mejora o sustitución de viviendas. Arquitectas Sin Fronteras Andalucía dirige los trabajos, En estos momentos se está acabando la segunda fase.

- Barrio La Balanza. Lima. Perú. (2014) Ejemplo de barrio en continuo crecimiento, en las lomas de la periferia de Lima.

- Barrio Libertador. Tunja. Colombia. (2017). Ejemplo de barrio de gran identidad, con problemas de infraestructuras y de actividades no deseadas.

- Veredas Bosigas. Sotaquirá. Colombia. (2017) La metodología se aplica en áreas rurales, con gran nivel de representatividad y de claridad de resultados, apareciendo las contradicciones entre las soluciones realizadas con mentalidad tecnológica estatal y las necesidades locales.

– España:

- Barrio Alcosa. Sevilla. El taller, en el marco de la investigación “Barrios en Transición”, de la Universidad de Sevilla.

- Barrio Vallcarca. Barcelona. (2014). Después del taller al que se refiere el comienzo del artículo, se plantea un Plan Barrio, con la máxima representación de entidades y la participación, de la administración local. El taller entiende la relación causa efecto de un planeamiento que ha supuesto la destrucción de la trama residencial central del barrio y de su forma tradicional de vida, lo que la población define como la pérdida de “un barrio con encanto”. A partir del taller, se forma una mesa de concertación, al máximo nivel. Posteriormente, al cambiar el equipo de administración de la ciudad (se suponía que la nueva administración era más afín a los intereses de la ciudadanía), la mesa se fue diluyendo, quizás porque se había logrado en el anterior mandato.

- Barrio Puntales. Cádiz. (2017). Se analizó la situación periférica del barrio, su sensación de aislamiento, así como sus oportunidades.

- Barrio San Pedro y San Felices. Burgos. (2018).

- Barrio La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria. (2022) Es la última aplicación de la metodología, a petición técnicos que trabajan en el barrio y con participación de la universidad. En este momento se están redactando los documentos fruto de los talleres.

Conclusión

Administrar la ciudad es acompañar su evolución y transformación. Supone la aplicación de políticas y modelos de gestión que acepten el derecho de la ciudadanía a participar en logro de su propia ciudad.

El ejemplo de Santa Coloma.

En 1976, como respuesta al Plan General Metropolitano, se planteó la necesidad de una alternativa, de un Plan Popular, dada la situación de la ciudad y las previsiones del PGM. El Plan Popular, en el que participaron amplísimos sectores de la población, en colaboración con técnicos trabajando con ellos, es un ejemplo de participación ciudadana y significó una referencia para transformación de la ciudad.

Aunque el Plan Popular dejó huella legible en la ciudad, actualmente es una realidad pasada y olvidada, manejada en su momento por las distintas administraciones, dando, como resultado, una actual ciudad, aunque lejana a lo que provocó el proceso del Plan Popular, como una de tantas ciudades, dominada por el beneficio económico. En la actualidad, según representantes de los vecinos, no existen cauces de relación u opinión.

Los técnicos del Plan Popular, Xavier Valls como impulsor, ya lo previeron. En 1978 escribía: “Pero la solución de los problemas implica una atención constante de la población a través de sus asociaciones…En definitiva una participación constructiva y responsable de los ciudadanos en la gestión de la ciudad que impida la marginación de sus intereses en el complejo juego de implicaciones económicas y políticas que entraña el crecimiento urbano”.

Dejar de manipular el concepto de participación ciudadana, entenderlo en profundidad y aprender aplicarlo, como medio para conseguir el objetivo común de una ciudad mejor para los ciudadanos, es una oportunidad y, quizás, una obligación de los ayuntamientos democráticos. ¿Están aprovechando para hacerlo en sus actuales mandatos?

Nota sobre el autor

Pedro Lorenzo. Arquitecto, ha sido coordinador internacional en temas de arquitectura de cooperación, dentro del programa CYTED, de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es autor de la metodología Plan Barrio.

Para citar este artículo:

Pedro Lorenzo. Participación ciudadana y gestión de la ciudad. Un concepto manipulado. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales, Vol. 5 núm. 24 Participación: mito o realidad. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2022.