Por Cristina Botana |

CRÍTICA URBANA N.18 |

Vivir en la calle en nuestro modelo urbano es estar expuesto a diversidad de violencias. Habitar lo público está muy lejos del poético flâneur de Baudelaire y del sujeto anticapitalista de Benjamin. Podemos identificar al menos tres sistemas de violencia hacia las personas que viven en la calle: la violencia estructural, ejercida por las instituciones y el sistema económico; la social, ejercida por el conjunto de la sociedad; y la espacial, representada por la hostilidad y las dinámicas de expulsión de los espacios públicos.

Quizás una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es diferenciar las nociones de sinhogarismo y persona sin techo, que tienden a tratarse como sinónimos. Las personas categorizadas como ’sin techo’ son aquellas que viven en la calle sin disponer de otro refugio que el espacio público, personas que pernoctan en albergues o centros de alojamiento, pero sin un lugar habitual donde vivir.

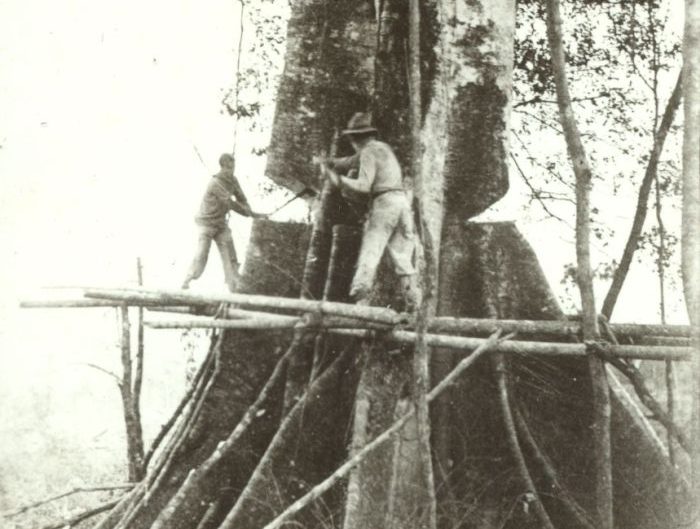

Foto: Cristina Botana

El concepto ‘sin hogar’ incluye a todas aquellas personas que no disponen de una vivienda adecuada porque están acogidas o residen en alguna institución; y aquellas que habitan en alojamientos inseguros, donde existe un alto riesgo de ser expulsada del hogar (desahucios, ocupaciones, alquileres o cesiones en precario…) o donde se dan situaciones de violencia. Además, también son personas sin hogar aquellas que residen en infraviviendas, asentamientos precarios o en situaciones de hacinamiento y ‘camas calientes’.

La diversidad de situaciones que determinan el sinhogarismo es tan amplia que resulta imposible establecer una cifra fiable que aproxime su incidencia sobre la población. Tan sólo se obtienen resultados diferenciales consultando varios servicios municipales, investigaciones académicas y entidades sociales o institucionales. La invisibilización de muchos de estos fenómenos, así como la intensa temporalidad y rotación identificadas en ellos, dificultan la realización de un diagnóstico completo. Estaríamos hablando de varios miles tan sólo en Galicia. En términos de infravivienda, y atendiendo a los resultados obtenidos durante la investigación que vengo desarrollando, hay identificada una población superior a las 4080 personas habitando en asentamientos precarios. A esta cifra, según los criterios citados, habría que sumar aquellas cuya tenencia sobre el hogar que habitan está amenazada.

La calle como expresión de las relaciones de poder en la ciudad

Los procesos por los que una persona llega a encontrarse en situación de calle son diversos y complejos, la mayoría serán estructurales, algunos, personales. Se trata de un fenómeno eminentemente urbano que cada vez afecta más a las mujeres y a población joven. Está imbricado en nuestro modelo actual de ciudad como espacio fuertemente fragmentado y jerarquizado que representa las relaciones de poder. Estas jerarquías reproducen los sistemas de ordenación social propios del capitalismo-neoliberal, el heteropatriarcado y el colonialismo-racismo. En ese sentido, el sinhogarismo es un producto de este sistema excluyente que expulsa todos aquellos elementos que no le generan plusvalías o no contribuyen a su hegemonía.

Recientemente, un ministro español explicaba la negativa del gobierno a regular el precio de los alquileres aseverando que, si bien la vivienda era un derecho, también era un bien de mercado. Por tanto, continuará siendo un valor de cambio al que solo podrán acceder quienes participen del juego capitalista o quienes puedan destinar más de la mitad de sus ingresos al hogar; en algunas capitales españolas la tasa de esfuerzo es aún mayor. Lo cierto es que la precarización sostenida del mercado laboral y la falta de control público sobre el precio de la vivienda hace que muchas de las políticas de realojo o de acceso a vivienda estén cada vez más lejos de la realidad cotidiana. No existen alternativas reales para garantizar el acceso a un hogar seguro más allá de actuaciones provisionales y de emergencia. En este escenario de violencia estructural es en el que debemos aproximarnos a la problemática del sinhogarismo.

Vivir en la calle y la percepción predelictiva

Ocupar el espacio público es, cada vez más, un acto político. Los cuerpos y las existencias en general que no ostentan la hegemonía, esa que es definida como ‘normalidad’, son percibidos como problemáticos y se activan lógicas de exclusión y expulsión. Cuando situamos el foco en quien duerme en la calle tendemos a pensar en un fracaso individual cuando deberíamos asumir que es el sistema socioeconómico el que fracasa y empuja a las personas al colapso y el abandono.

La violencia social sobre estas personas se expresa mediante las ausencias de reconocimiento y de humanidad, o de forma directa a través de agresiones y vejaciones. Entre dichas ausencias está la deshumanización aplicada a través de la mirada que situamos, o que eludimos, sobre ellas. Se nos ha enseñado a no mirar, y esto nos conviene, porque reparar en una persona viviendo en la calle nos interpela, exige una reacción, nos cuesta continuar nuestro camino, conscientes de no haber hecho nada al respecto. También nos hace pensar, nos lastima porque sabemos que evidencia las secuelas de nuestro sistema, ese en el que sobrevivimos o del cual nos privilegiamos a veces, unos más que otras. Pero al esquivar esta mirada les negamos, atravesamos el espacio que ocupan como si no existieran, haciéndoles parecer invisibles.

Las personas que viven en la calle son depredadas y violentadas con regularidad. Según las cifras estadísticas oficiales (INE, 2012) más del 40% de la población en situación de calle ha sido agredida en alguna ocasión, a cerca del 62% le han robado dinero, documentación u otras pertenencias y más del 65% (71% entre las mujeres) ha sido objeto de insultos y amenazas por parte del resto de la población.

Estas violencias tienen una afección especial en las mujeres en situación de calle, que además sufren el riesgo de sufrir violencia sexual. El 24% de ellas, según estos datos a nivel estatal, ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Según un reciente estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el 71% de las mujeres en situación de calle son víctimas de violencia de género. En dicho estudio se profundiza en las casuísticas de dichas violencias, que pueden ser las que deriven en el abandono del hogar o producirse una vez se encuentran viviendo en la calle. Lo que queda constatado es la relación asociante entre el sinhogarismo y la violencia de género.

La violencia estructural y la social se acoplan a menudo cuando se plantea la intervención con una persona sin techo que rehúsa acceder a los recursos que ofrece el ayuntamiento. Los motivos para esta resistencia, de nuevo, pueden ser múltiples y difíciles de comprender; algunos de los albergues disponibles obligan al cumplimiento de ciertas exigencias o son de carácter religioso, lo que disuade a usuarios potenciales. En otros casos surgen problemáticas derivadas del hecho de compartir determinados espacios y con las carencias generalizadas de una perspectiva de género en estos servicios. Las personas trabajadoras en el ámbito evidencian que una de las carencias habituales en recursos es la diversidad y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias y los ritmos de cada proceso personal.

En la ciudad de A Coruña, donde la población sin techo se sitúa entre las 30 y 40 personas ‘fijas’, han trascendido a los medios varios casos a partir de la alarma vecinal ante la presencia continuada de personas sin techo, que se niegan a ser reubicadas en un servicio municipal. El discurso social se ha instalado, de manera preocupante, en peticiones de intervención judicial para forzar el ingreso de estas personas. Pretendemos articular un discurso paternalista y actuar sobre ellas con el argumento de que «es por su bien», pero lo que de verdad molesta no es su pobreza o sus motivos para vivir en la calle, lo que molesta es su presencia en los espacios que consideramos nuestros, porque nos interpela directamente. No sólo evidencia las consecuencias del sistema socioeconómico en que vivimos: nos convierte en cómplices. También es, en sí misma, una muestra peligrosa de disidencia.

Debería alarmarnos la predisposición social a exigir la actuación judicial para incapacitar a una persona por vivir en la calle y negarse a acceder a recursos de asilo o refugio. Personalmente, esta alerta tal vez tenga que ver con el hecho de ser mujer y, por lo tanto, objetivo histórico de injerencias médico-jurídicas destinadas a anular mi voluntad y libre autonomía personal. Continuamos naturalizando la patologización de los comportamientos que escapan al patrón de valores percibido como ‘normal’. En el discurso habitual sobre este tema se ha instalado la creencia peligrosa de que se puede anular tu libertad como sujeto jurídico porque sí, porque tu existencia resulta molesta.

Foto de Tyler Nix en Unsplash.

¿De quién se defiende la “arquitectura defensiva”?

Por último, hay otras violencias indirectas, ejercidas a través de la hostilidad con que se resuelven o modifican los espacios urbanos para dificultar el descanso y la pernocta de personas. Hace tiempo que se acuñó el concepto de arquitectura defensiva en el diseño urbano, aunque esta tendencia se está renombrando como arquitectura hostil, lo que se ajusta mucho más a sus objetivos reales.

Es cada vez más común ver bancos individuales en los espacios públicos, o bancadas a las que se les han instalado apliques para evitar que alguien se tumbe, cuando no se instalan diseños de bancos pensados específicamente para ser incómodos e impedir el descanso más allá de unos minutos, como el infame Camden Bench de Londres. Al ambiente cada vez menos acogedor para el desarrollo de la vida cotidiana, precaria o no, en el espacio público se une la retirada generalizada de fuentes públicas de agua potable y aseos, especialmente en áreas turísticas.

El derecho al espacio público, como al hogar, se ha consolidado como valor de mercado, sujeto a sus leyes y reservado a aquellas personas que participen de él.

¿Qué hacer cuando el hogar es la calle pero la calle tampoco ampara?

Nota sobre la autora

Cristina Botana es arquitecta por la UDC, máster en Ciudad y urbanismo por la UOC. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) sobre los asentamientos precarios en el contexto gallego y su relación con el modelo de ciudad hegemónico. Colaboradora con ONGDs comprometidas con el derecho al hábitat durante la última década y cofundadora del Colectivo Anomias, grupo de acción e investigación sobre cuestiones urbanas y derecho a la ciudad.

Otros artículos de la autora en Crítica Urbana

- Beatriz Sierra, Sara Escudero, Hilda Cuba, Cristina Botana. Construir sobre o cotián.

- La promoción pública de segregación urbana.

Para citar este artículo:

Cristina Botana. La disidencia sobrevenida de habitar lo público. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 18 Vivir en la calle. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2021.